第2回目は、登記所備付地図の電子データをQGISで表示し、そのデータを編集していこうと考えています。

- サンプルデータについて

- G空間情報センターから登記所備付地図の電子データをダウンロードし、読み取りのためのプラグインをインストールする。

- 登記所備付地図の電子データをQGISで表示する。

- XYZtilesタイルから標準地図(地理院地図)を背景レイヤとしてを設定する。

- 一時ファイルの保存、レイヤの名前変更、透明度の調節

- サンプルデータを電子地図データからフィルタで抽出し、どのようなデータが属性データとして付与されているか確認。

- フィルタで抽出したデータのみエクスポート(出力)する。

- 測量CAD(TrendOne)に、エクスポート(出力)したデータをインポートし、データを確認する。

- インポートした土地の情報を測量CAD(TrendOne)で編集し、再度のエクスポート(出力)する。

- 測量CADで編集しエクスポート(出力)したデータをQGISで読み取り、そのデータをGeoJsonのファイル形式で出力する。

- エクスポート(出力)されたGeoJsonのファイル形式について。

サンプルデータについて

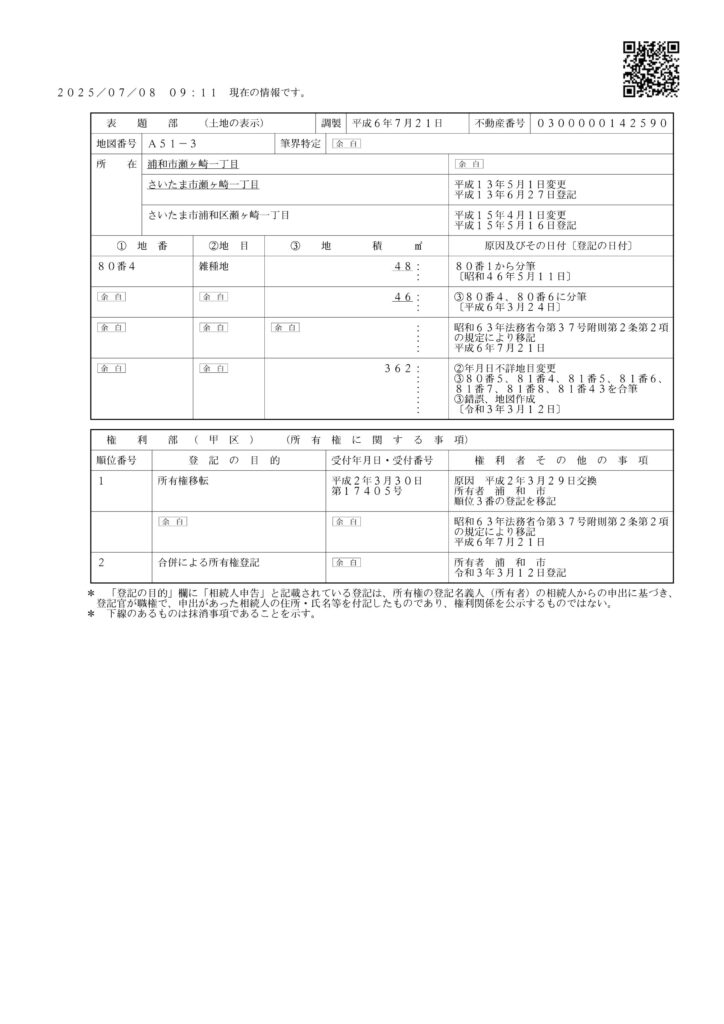

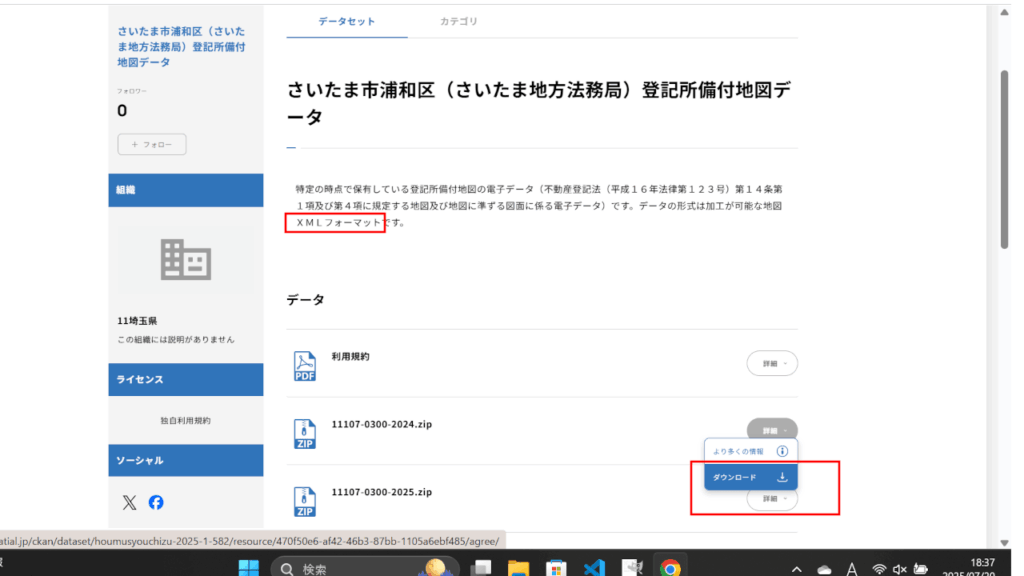

サンプルデータとして浦和市(さいたま市)が所有する土地の登記情報を使用します。

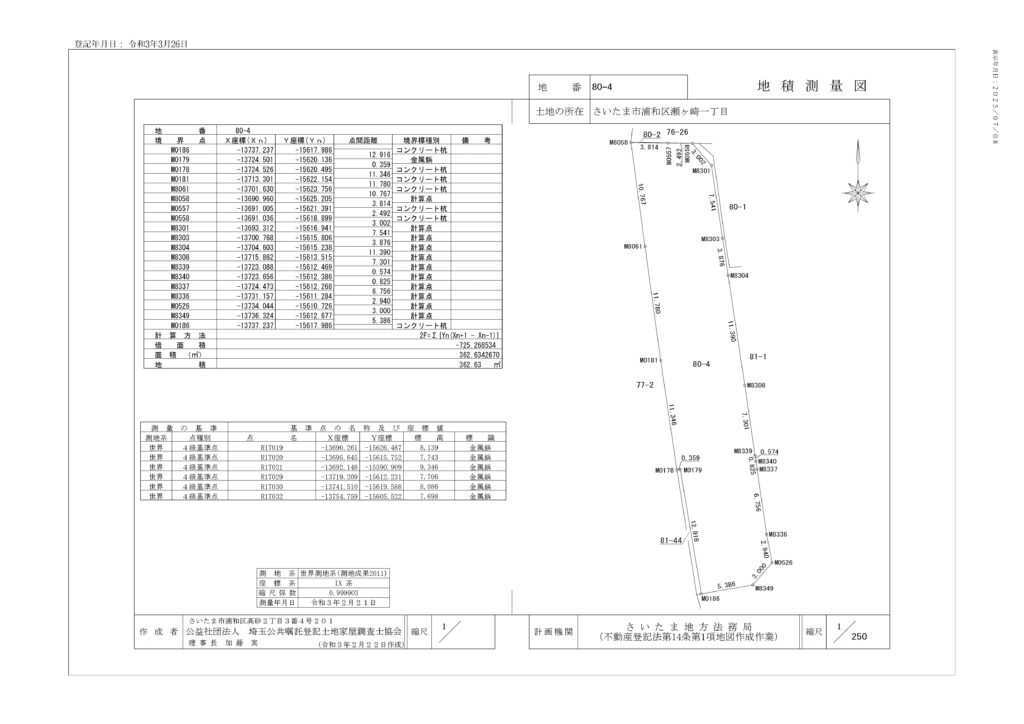

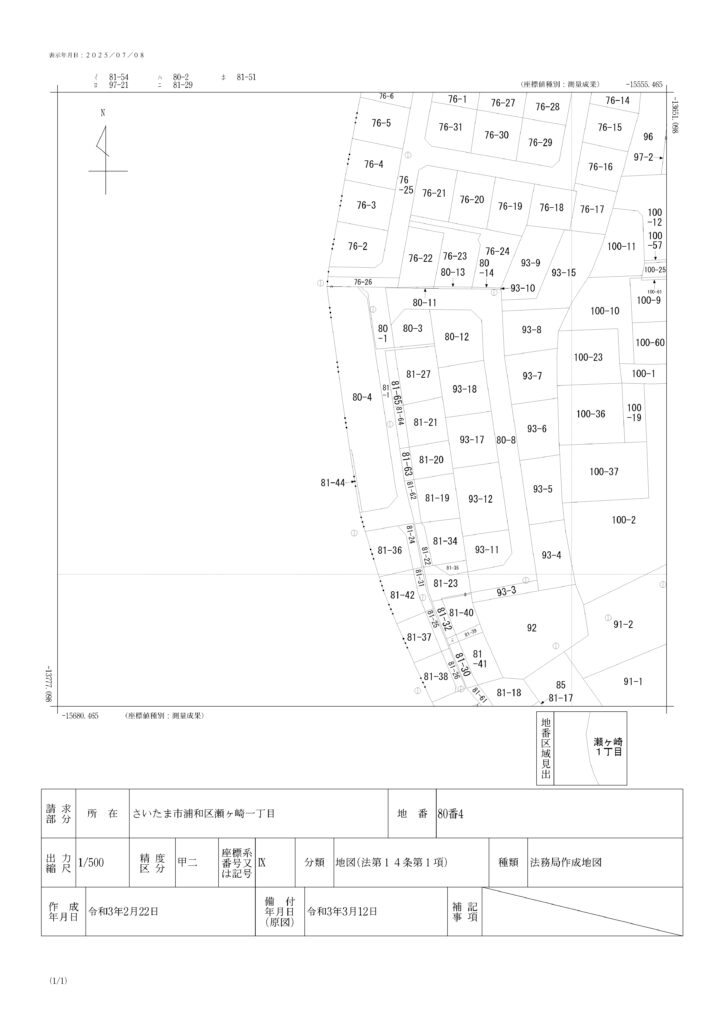

サンプルデータは、最近地図整備がされた土地のため、地図、地積測量図などの位置情報が揃っています。

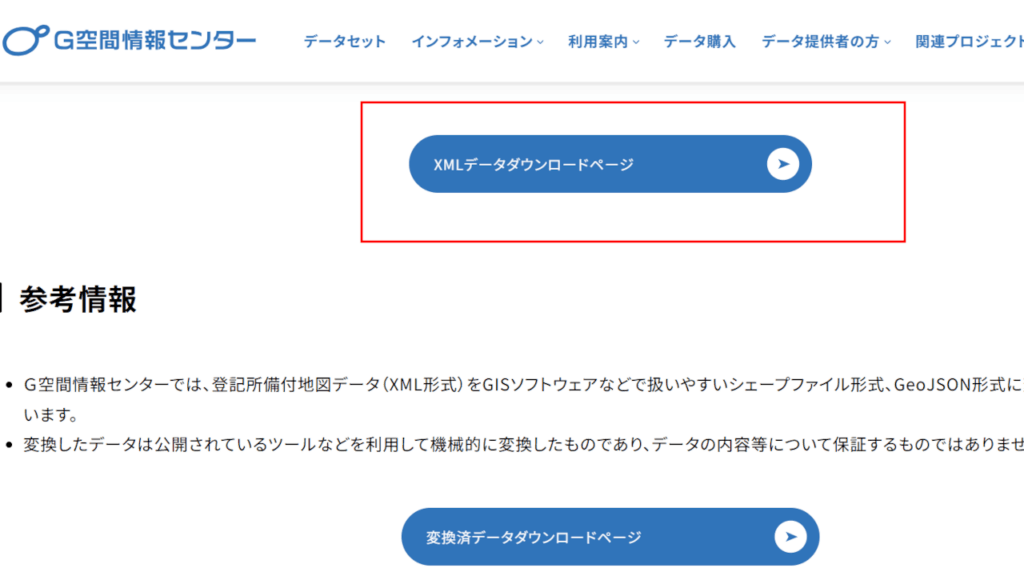

G空間情報センターから登記所備付地図の電子データをダウンロードし、読み取りのためのプラグインをインストールする。

G空間情報センターからさいたま市の登記所備付地図の電子データをダウンロードします。

XMLデータと変換済データがあり、変換済データを使用すれば、変換するためのプラグイン等を用意せずに済むが、今回は元データであるXMLデータを使用します。

登記所備付地図の電子データはXML形式で独特のデータ構造になっているため、GISや測量CADで直接に読み取ることは出来ません。

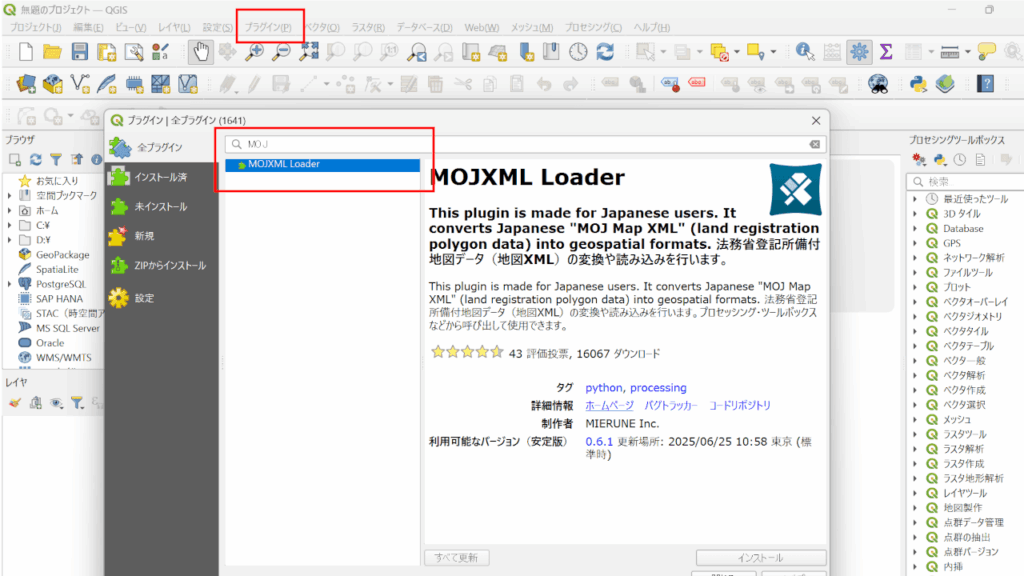

そのため、XML形式を変換できるQGISのプラグインをインストールし使用します。

QGISのプラグインのタブから、変換のためのプラグインであるMOJXML Loaderをインストールします。

以上で、XMLデータである登記所備付地図の電子データとそれをQGISで読み取るための準備は整いました。

登記所備付地図の電子データをQGISで表示する。

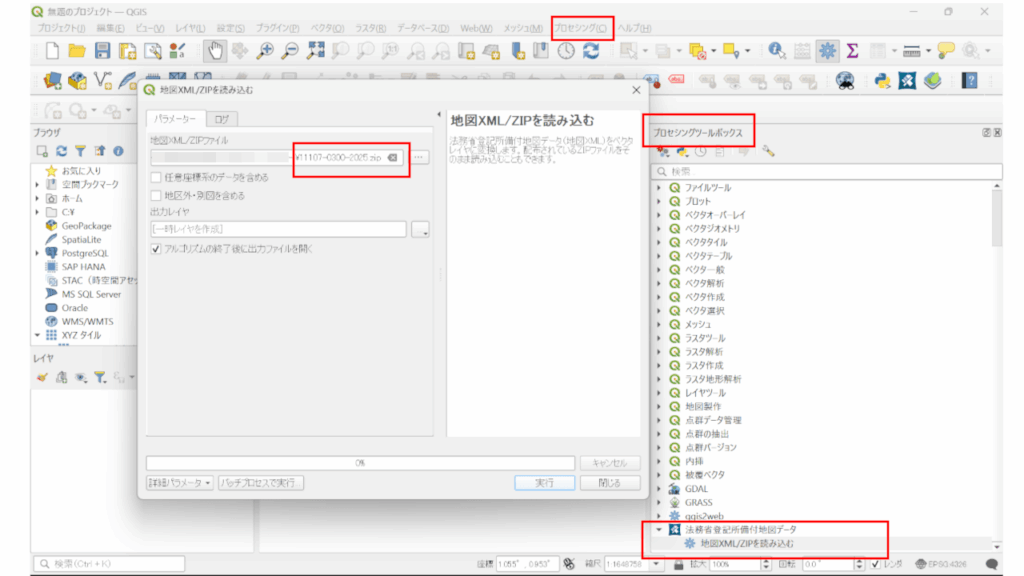

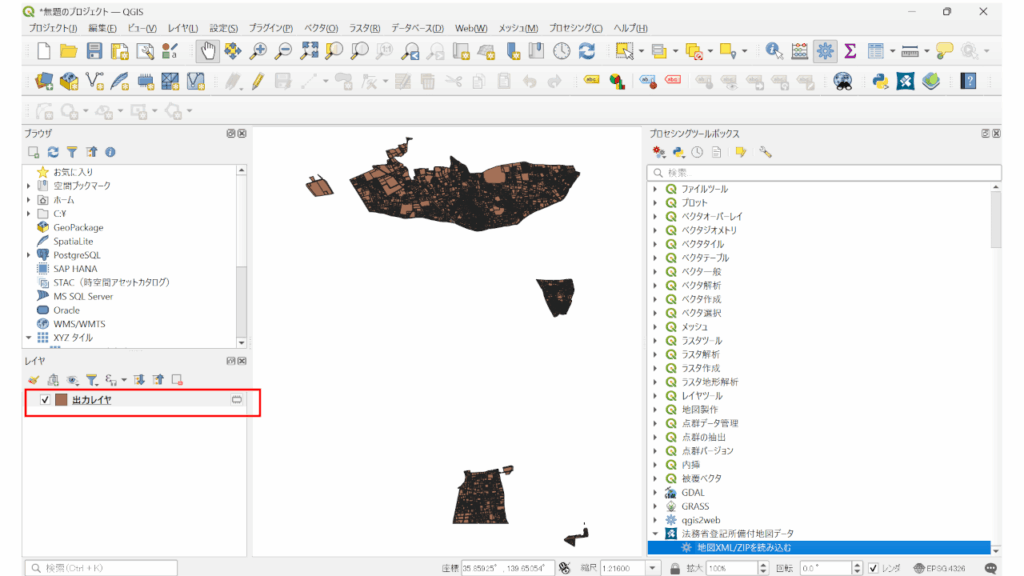

先ほどインストールしたQGISのプラグインを使用し、XMLデータを読み込みます。

メニューバーのプロセシングからインストールしたプラグインを利用し、読み込みます。

読み込みが完了すると、マップキャンパスに表示され、それと同時に、レイヤパネルに新たに出力レイヤが作成されていることを確認することができます。

以上で登記所備付地図の電子データをQGISに読み取り、表示することが出来ました。

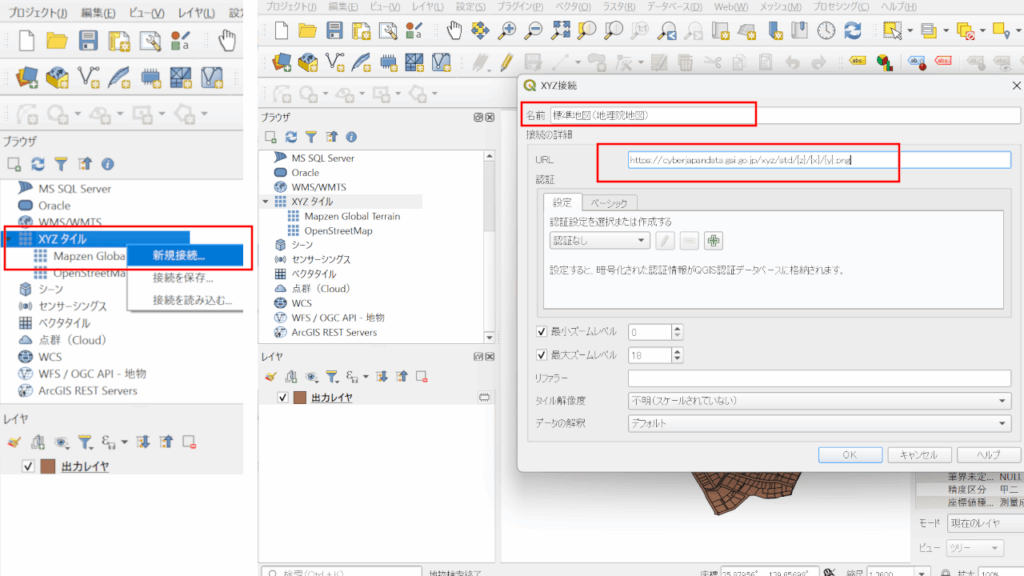

XYZtilesタイルから標準地図(地理院地図)を背景レイヤとしてを設定する。

位置関係を分かりやすくするために、背景レイヤに標準地図(地理院地図)を設定します。

標準地図(地理院地図)タイル

https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{z}/{x}/{y}.png

ブラウザのxyzタイルを右クリックをし、新規接続を選択し、標準地図(地理院地図)のURLへ接続設定をします。

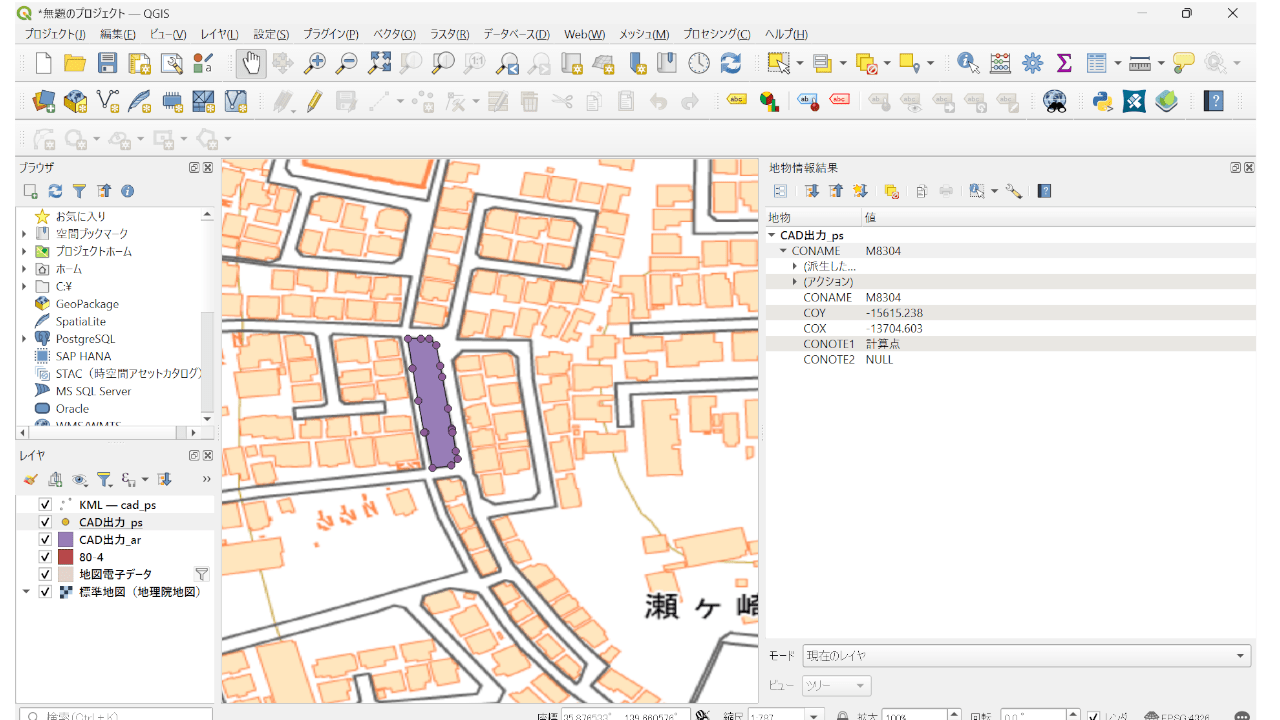

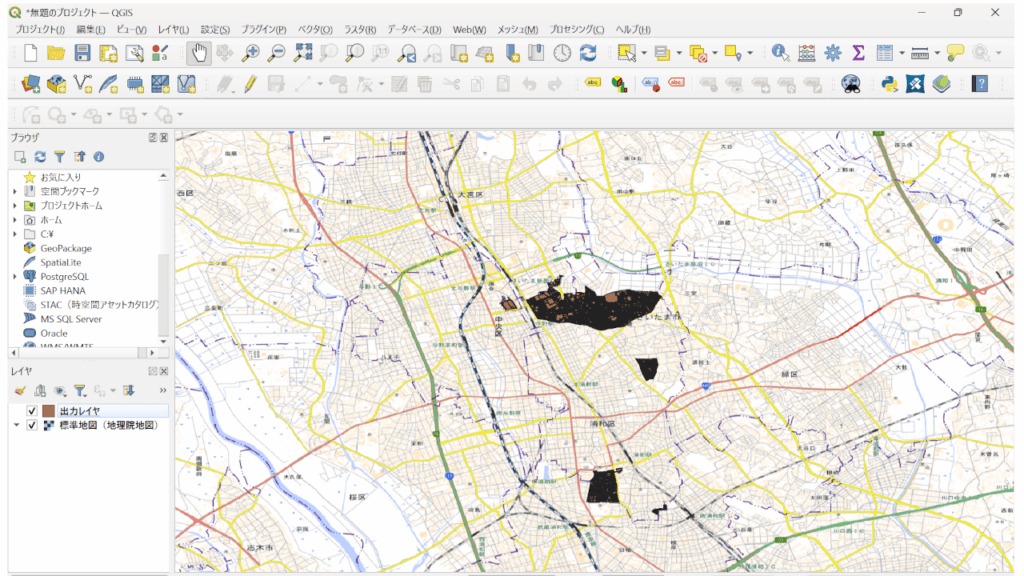

設定を完了すると、マップキャンパスに表示され、レイヤパネルに新たな標準地図(地理院地図)レイヤが追加されていることを確認することができます。

標準地図(地理院地図)レイヤを出力レイヤの下にすることにより、マップキャンパスに背景として表示されます。

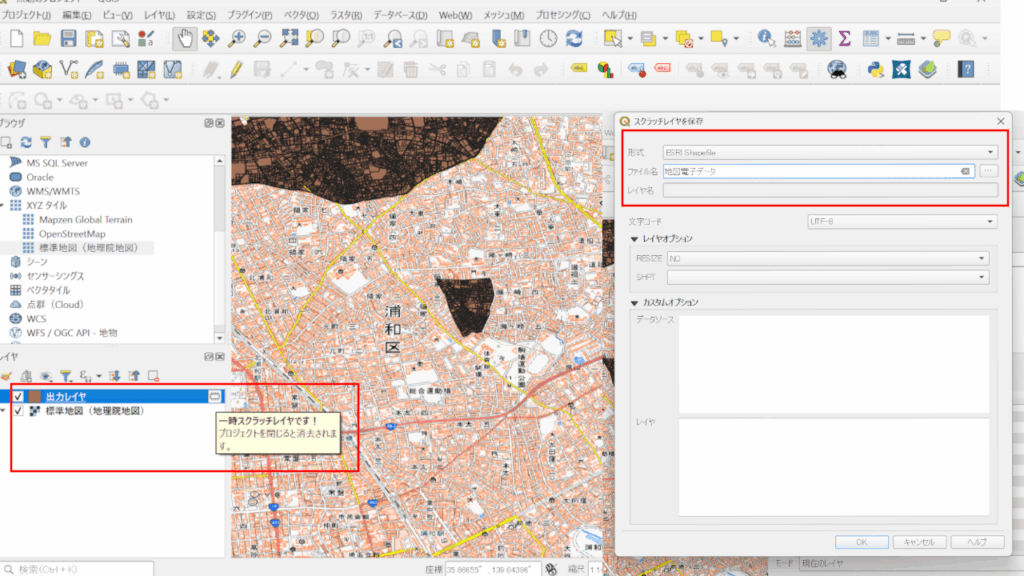

一時ファイルの保存、レイヤの名前変更、透明度の調節

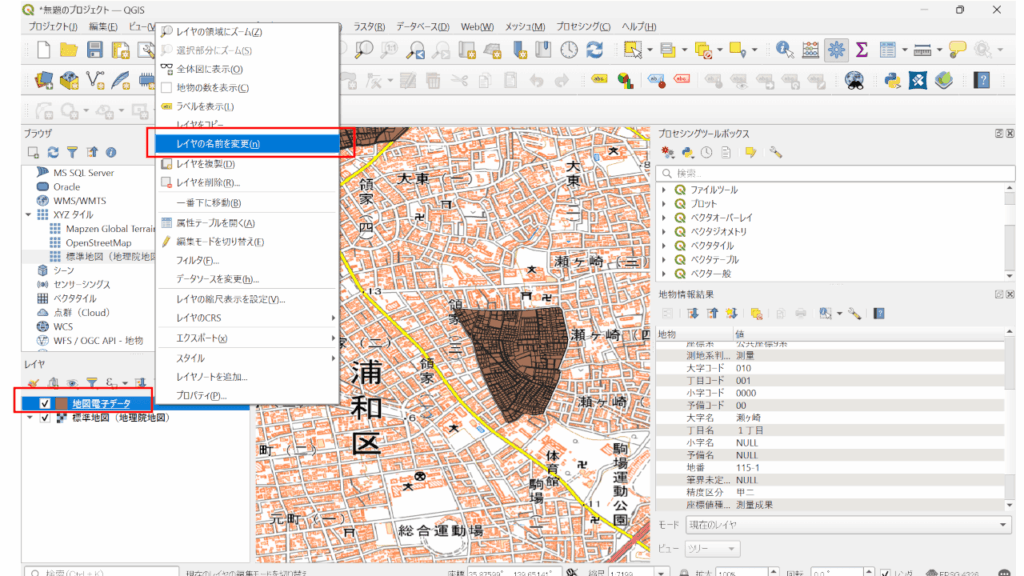

操作をし易いように、レイヤの設定変更等をします。

まず、読み込まれたデータは一時ファイルのため、永続的なデータとして保存します。

そして、どのようなレイヤか分かるように、レイヤに名前を付けます。

ここでは出力レイヤを電子地図データと名前を変更します。

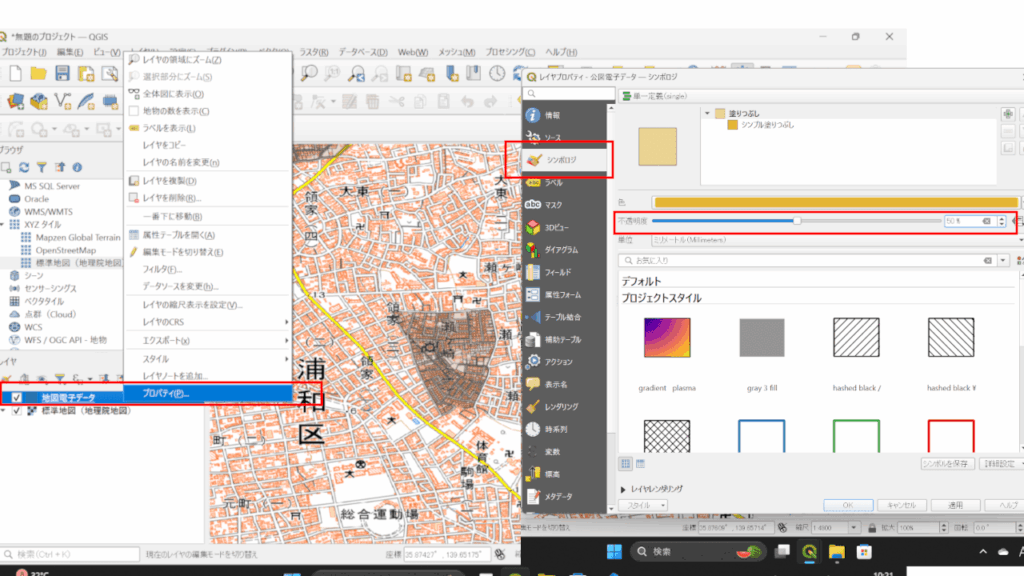

最後に、電子地図データのレイヤの透明度を調節して、重ねても背景レイヤである標準地図(地理院地図)の内容が透けて見えるようにします。

サンプルデータを電子地図データからフィルタで抽出し、どのようなデータが属性データとして付与されているか確認。

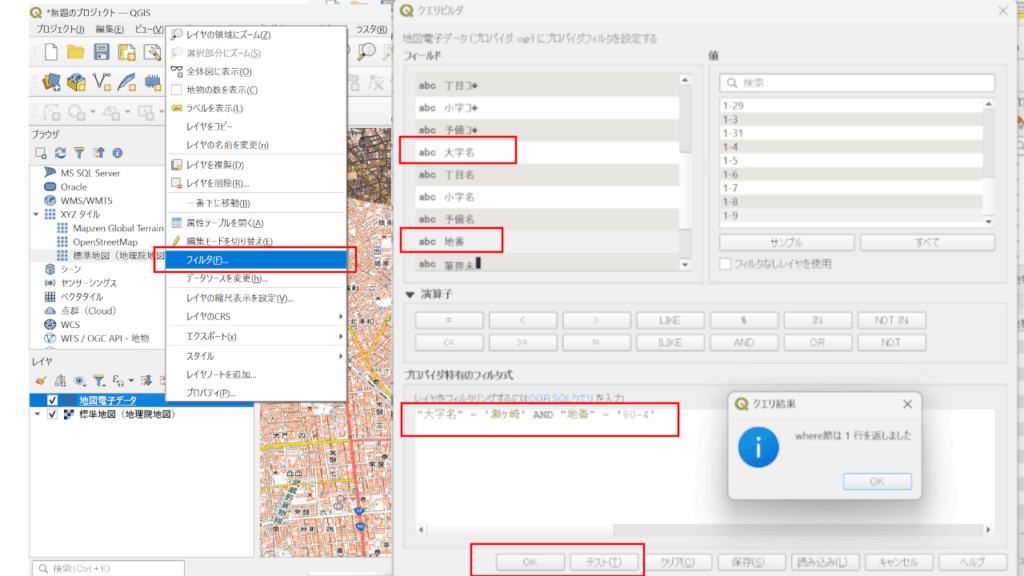

登記所備付地図の電子データからサンプルデータを抽出するためにフィルタ機能を使います。

サンプルデータの所在は『さいたま市浦和区瀬ヶ崎一丁目80番4』であるため、大字名が’瀬ケ崎’かつ、地番が’80-4’で条件検索をします。

テストを押すと1行データがあることが分かり、OKを押すとそのデータのみ抽出されます。

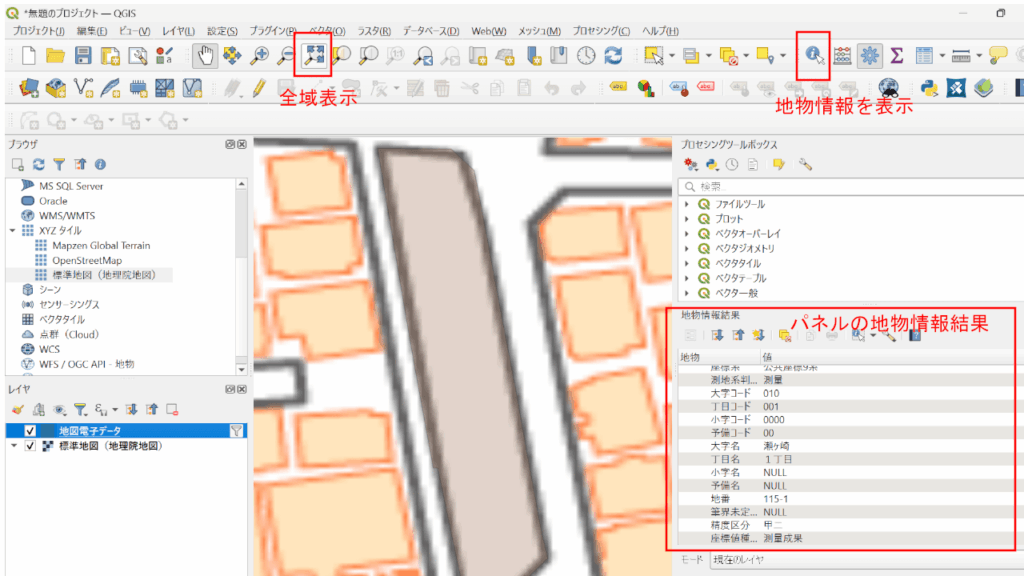

フィルタで絞った後、『全域表示』をクリックすると、フィルタで抽出した情報がマップキャンパスに画面全域に表示されます。

表示されたポリゴンデータが、地積測量図と同じ形状であることが確認できます。

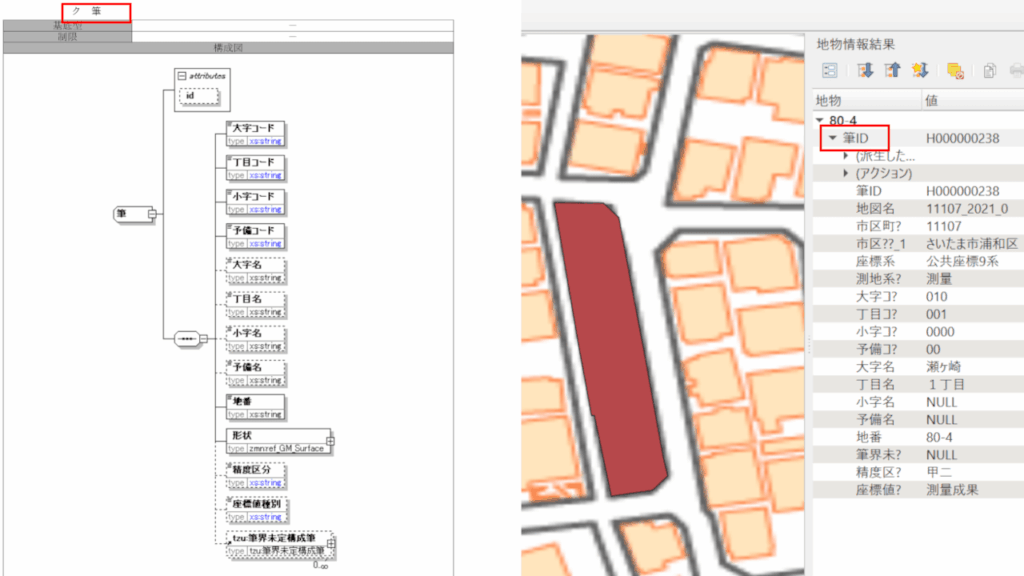

そして、『地物情報を表示』をクリックし、マップキャンパスのポリゴンデータをクリックをすると、右側のパネルの地物情報結果に属性データが表示されます。

筆に関するデータであり、仕様書の構成図を確認すると、同様のデータ構造であることを確認することができます。

フィルタで抽出したデータのみエクスポート(出力)する。

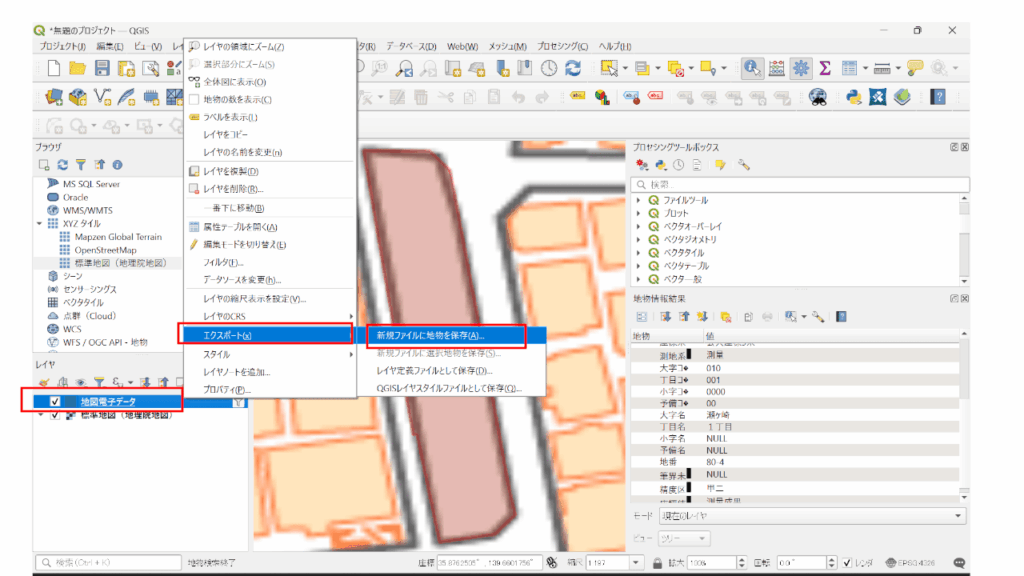

ダウンロードした登記所備付地図の電子データは情報が多いため、フィルタで抽出したデータだけエクスポート(出力)します。

レイヤパネルの電子地図データレイヤにカーソルを乗っけたまま右クリックをするとタブが表示されるため、エキスポートをクリックし、新規ファイルに地物を保存を選択します。

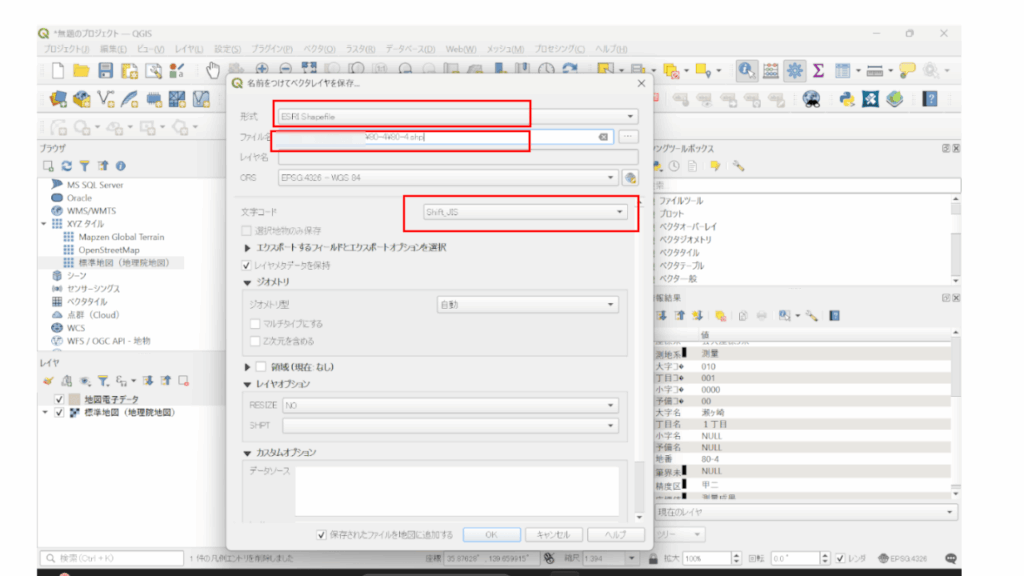

保存方法を聞かれるため、形式をシェープファイル、文字コードをSHIFT-JISでエクスポート(出力)します。

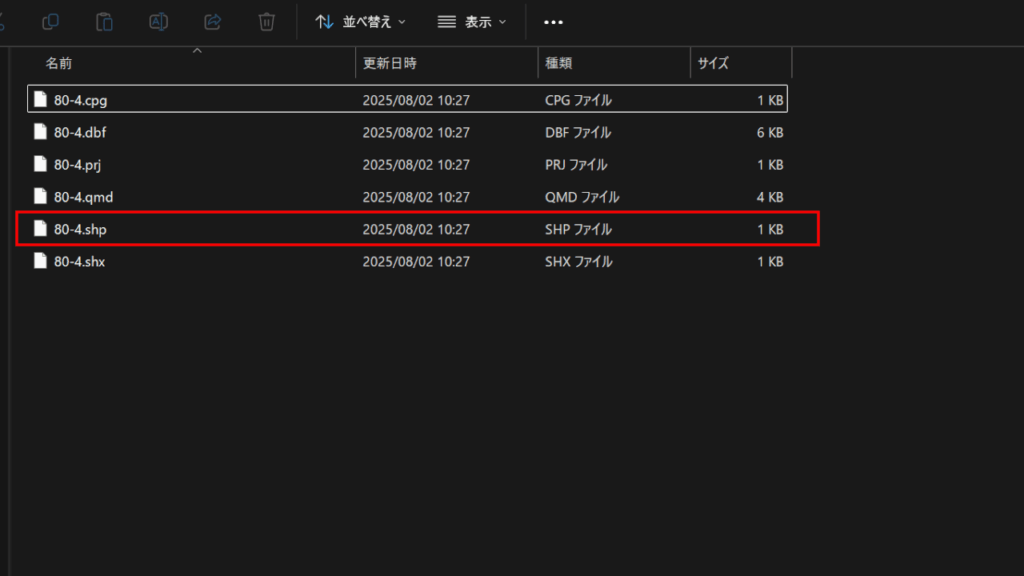

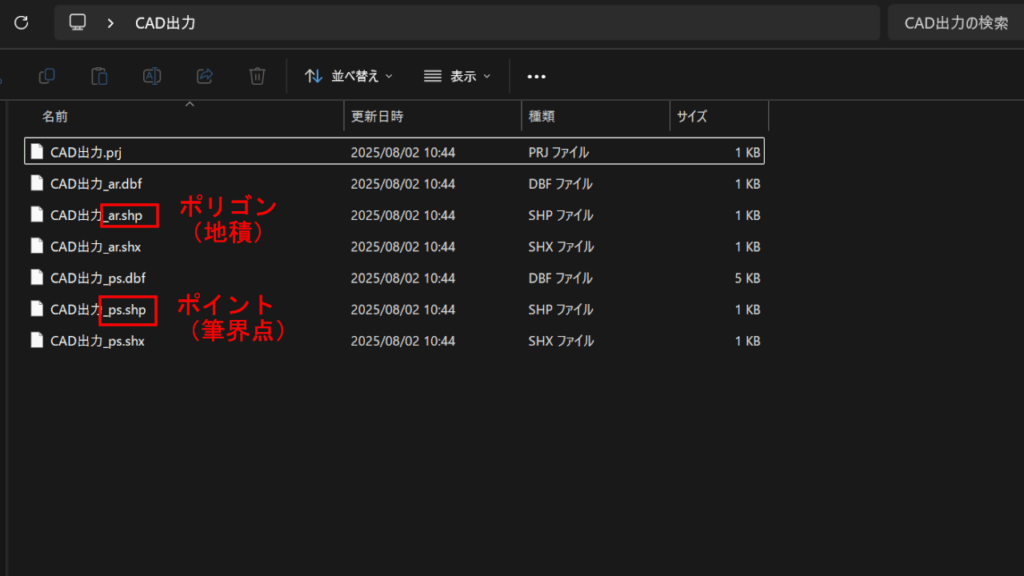

エクスポート(出力)したシェープファイルは独特のファイル構成となっており、拡張子が*.shpがメインのファイルとなってます。

測量CAD(TrendOne)に、エクスポート(出力)したデータをインポートし、データを確認する。

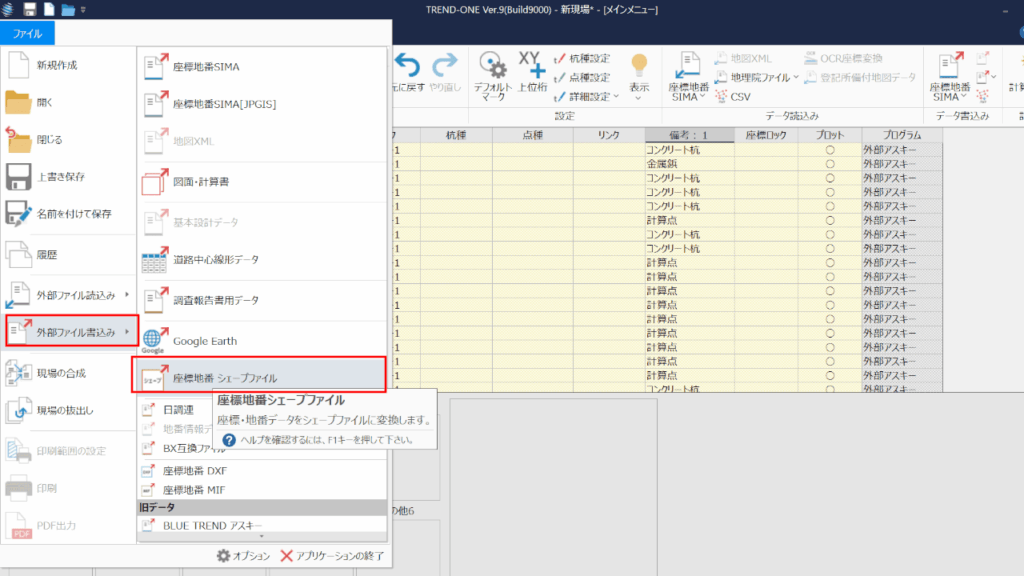

先ほどエクスポート(出力)したデータを測量CAD(TrendOne)にインポートします。

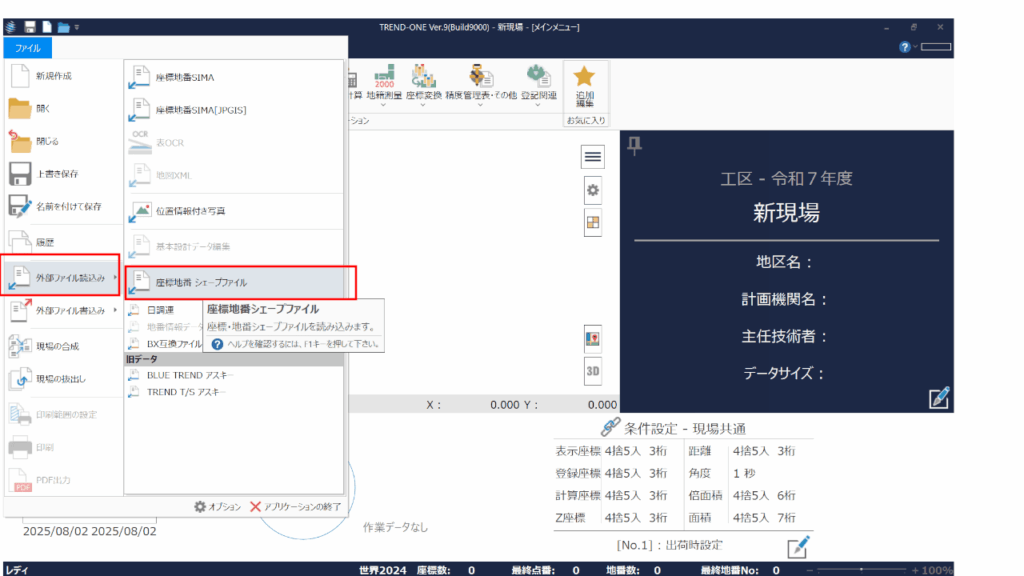

測量CAD(TrendOne)のインターフェイス上で、ファイルから外部ファイルの読み取りをクリックし、座標地番シェープファイルを選択します。

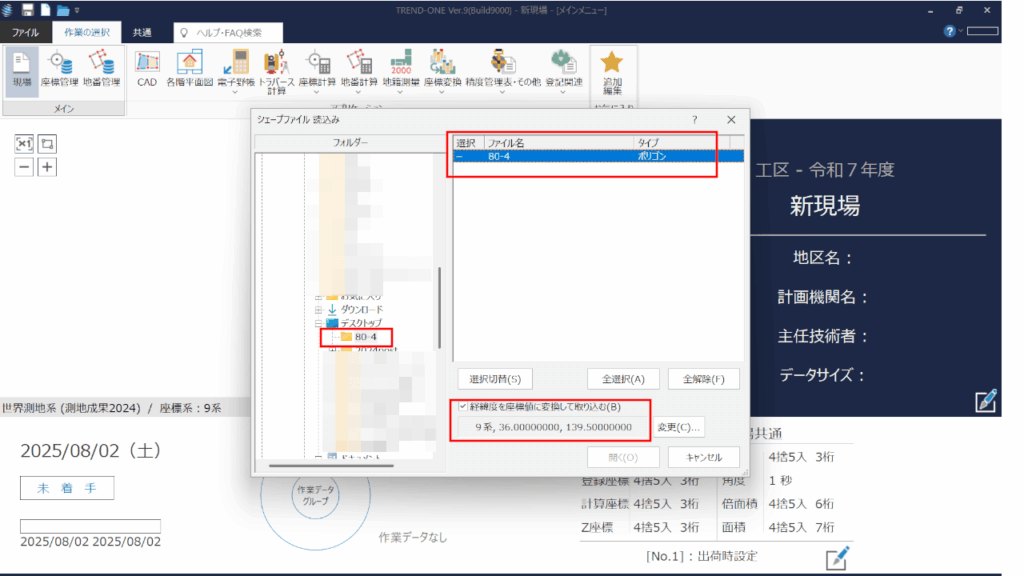

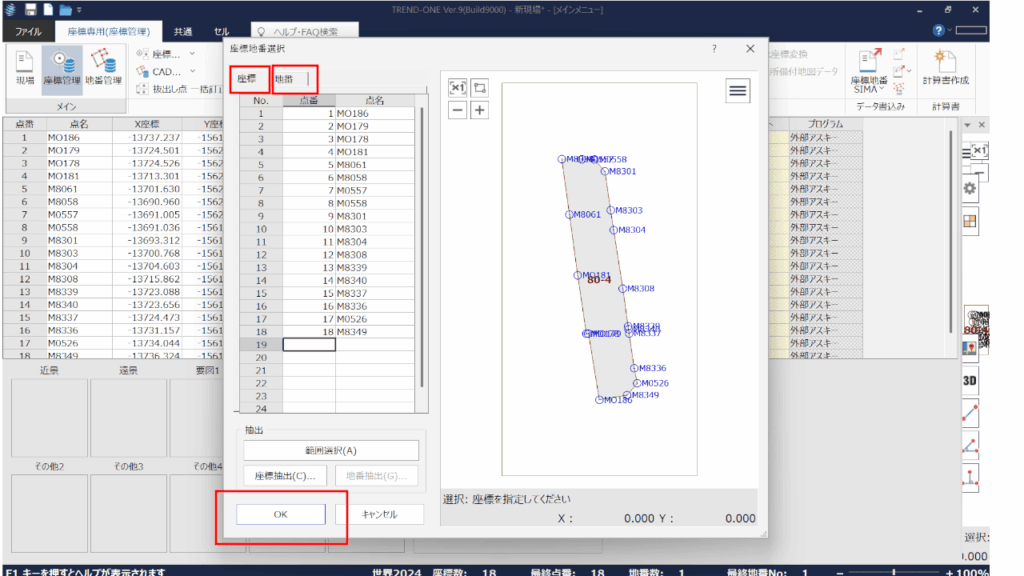

先ほど、エクスポートしたフォルダからをシェープファイルを選択し読み込みます。

また、シェープファイルは緯度経度で保存されているため、座標に変換して取り込むを選択します。

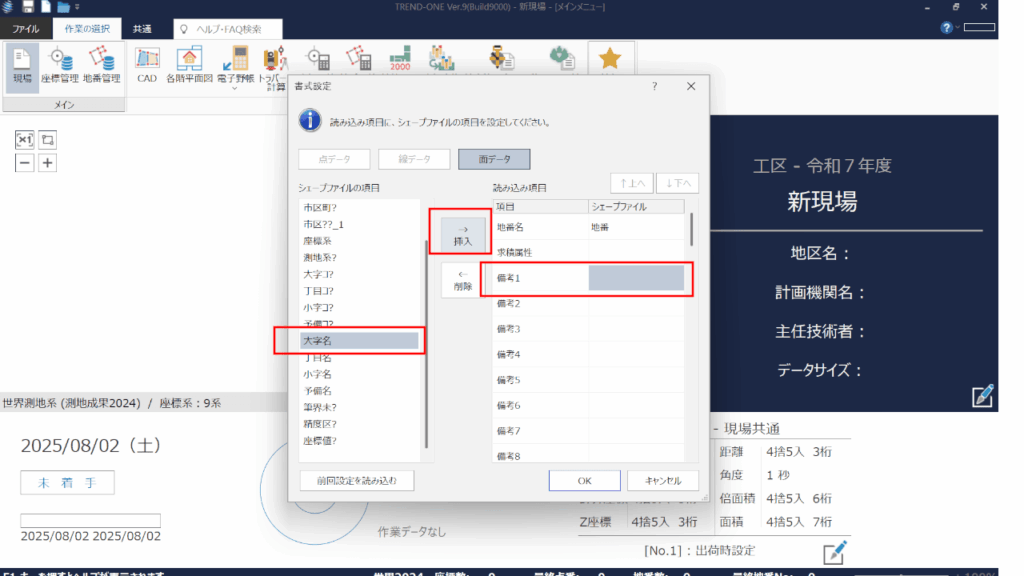

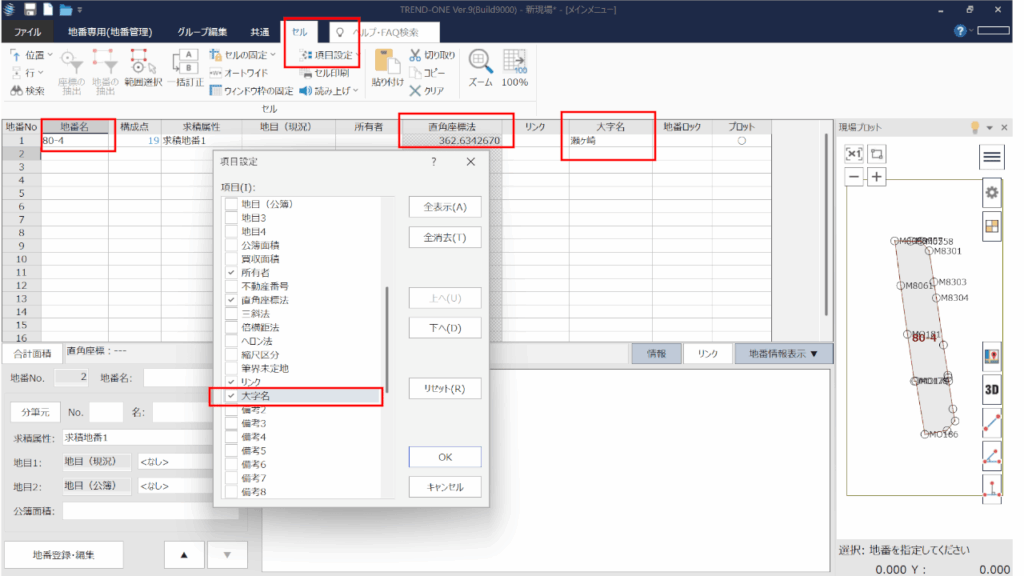

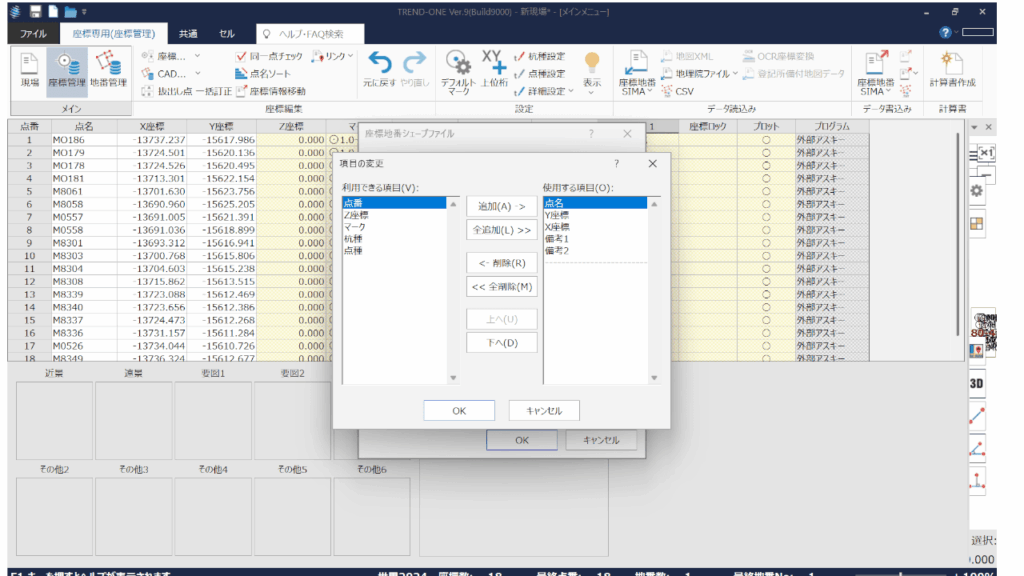

そして、登記所備付地図の電子データの属性データに測量CADへ読み込む情報を選択し設定します。

地番名に登記所備付地図の電子データの属性データである『地番』

備考1に登記所備付地図の電子データの属性データである『大字名』

をそれぞれ項目設定して読み取ります。

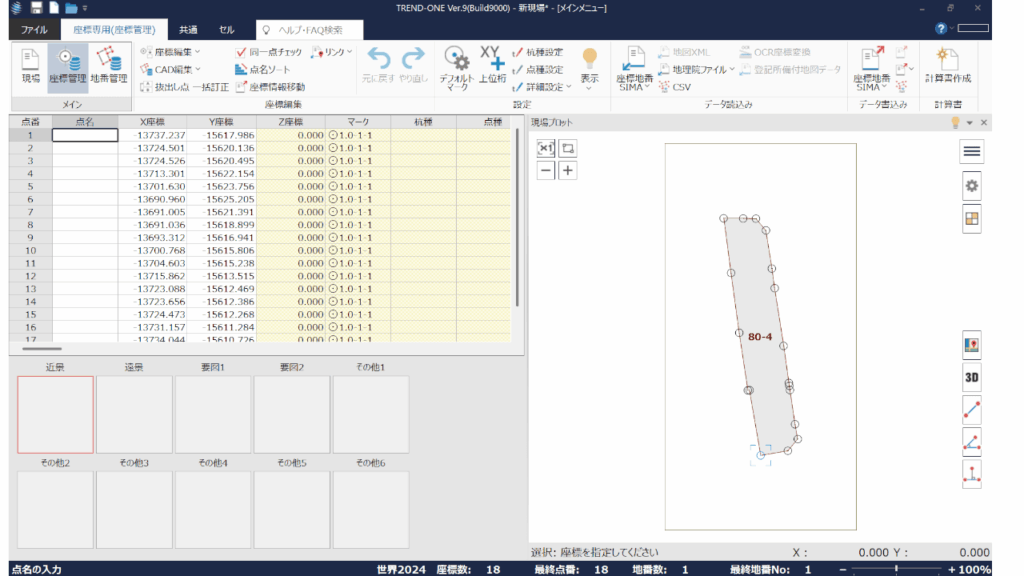

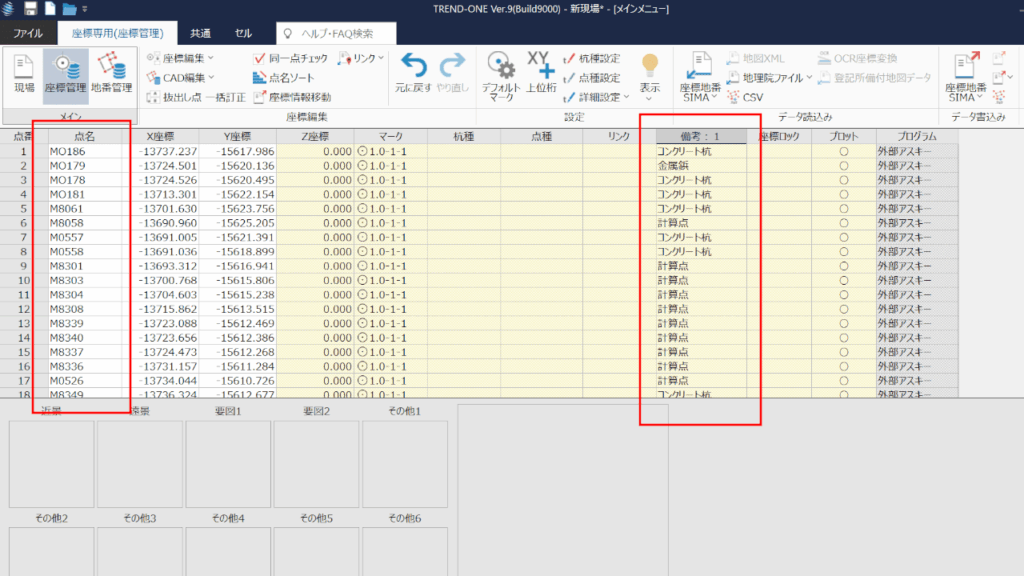

読み取り後、座標を確認すると読み取れていることを確認できます。

登記所備付地図の電子データには点名や杭種を属性データとして持っていないため、点名等は空欄で出力されます。

地番を確認すると、読み込む際に項目設定した『地番』と『大字名』が表示されていることを確認できます。

もし、表示されていない場合は、項目設定で表示項目として設定すれば表示されます。

インポートした土地の情報を測量CAD(TrendOne)で編集し、再度のエクスポート(出力)する。

座標の点名等は空欄であったため、地積測量図を参考にして、点名と備考1に境界種類を入力します。

また、この際に地積測量図と座標値が一致するかも確認します。

点名等に入力が終わったら、編集したデータをシェープファイルにエクスポート(出力)します。

測量CAD(TrendOne)のインターフェイス上で、ファイルから外部ファイルの書き込みをクリックし、座標地番シェールファイルを選択します。

出力する地番と座標を選択します。

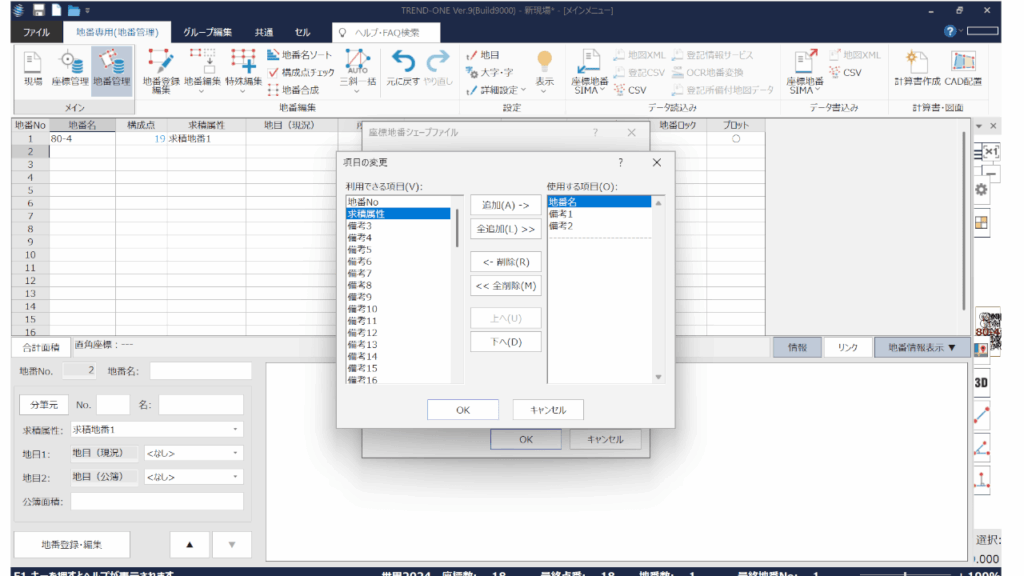

エクスポート(出力)するにあたり、座標について属性データとして持たせる項目を設定します。

座標の属性データとして、点名、X座標、Y座標、備考1(杭種)、備考(空欄)を設定します。

同じように、地番について属性データとして持たせる項目を設定します。

地番の属性データとして、地番名、備考1(大字名)、備考2(空欄)を設定します。

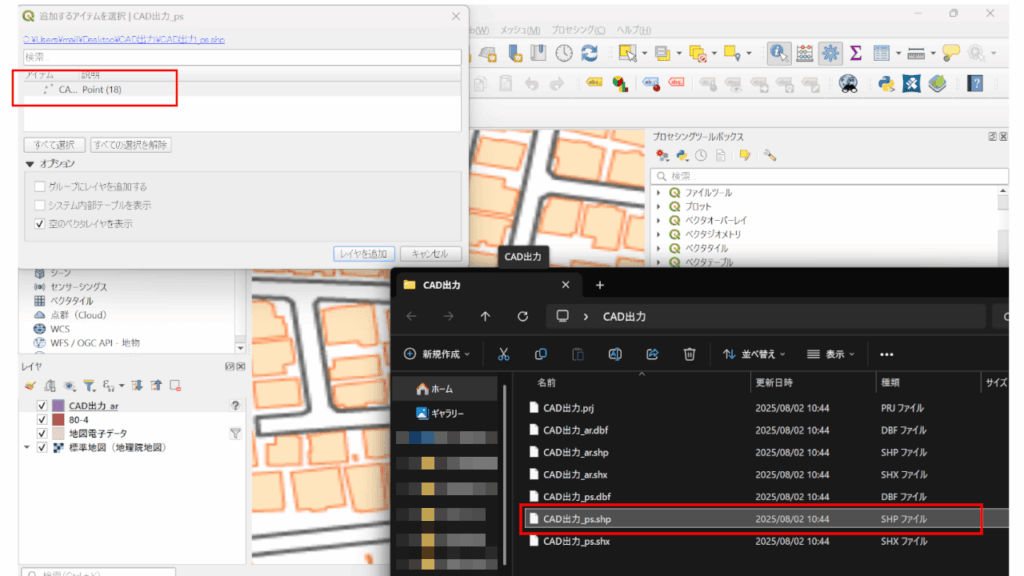

書き込みが完了すると、シャープファイルが保存先フォルダにエクスポート(出力)されていることを確認できます。

複数のファイルでシェープファイルは成り立っていますが、ファイル名*_ar.*が地番(地積・ポリゴン)について、ファイル名*_ps.*が座標(筆界点・ポイント)のシャープファイルとなってます。

以上で、GISで利用できるシェープファイルで編集し作成することが出来ました。

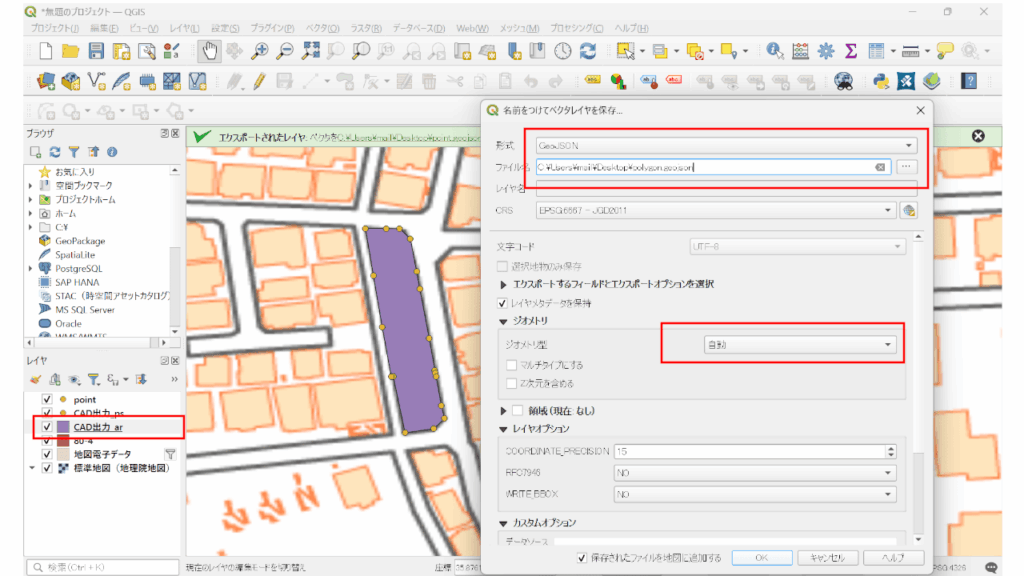

測量CADで編集しエクスポート(出力)したデータをQGISで読み取り、そのデータをGeoJsonのファイル形式で出力する。

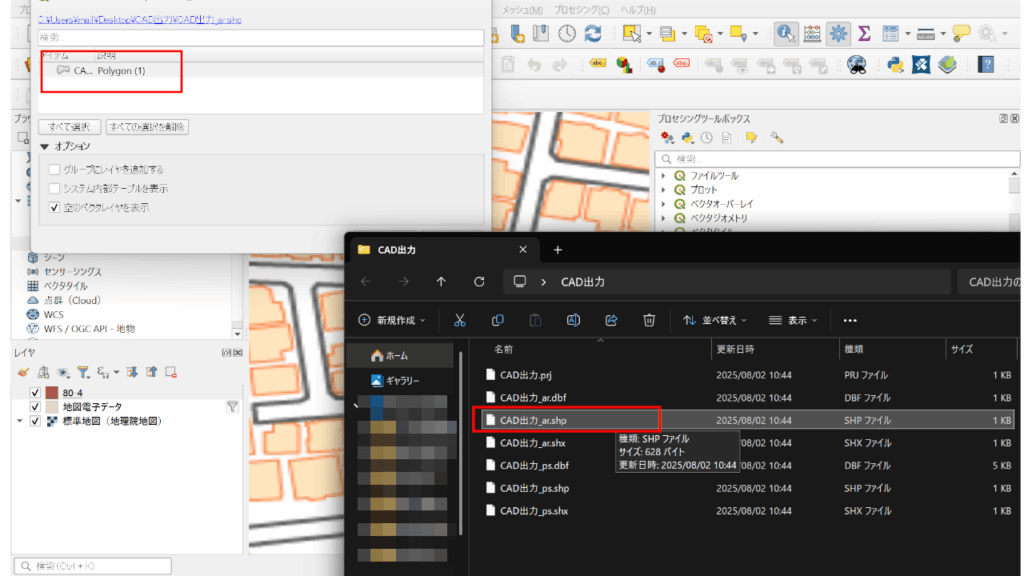

測量CADで編集しエクスポート(出力)したポリゴンデータである地番を、QGISにドラッグアンドドロップして読み取ります。

同じように、測量CADで編集しエクスポート(出力)したポイントデータである座標を、QGISにドラッグアンドドロップして読み取ります。

『全域表示』をクリックすると、読み取った情報が画面全域に表示されます。

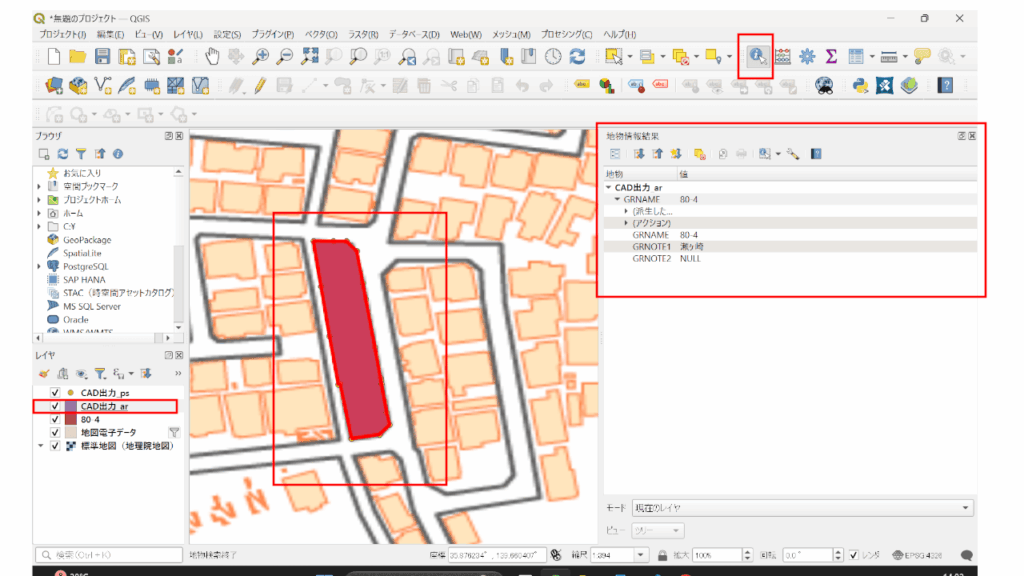

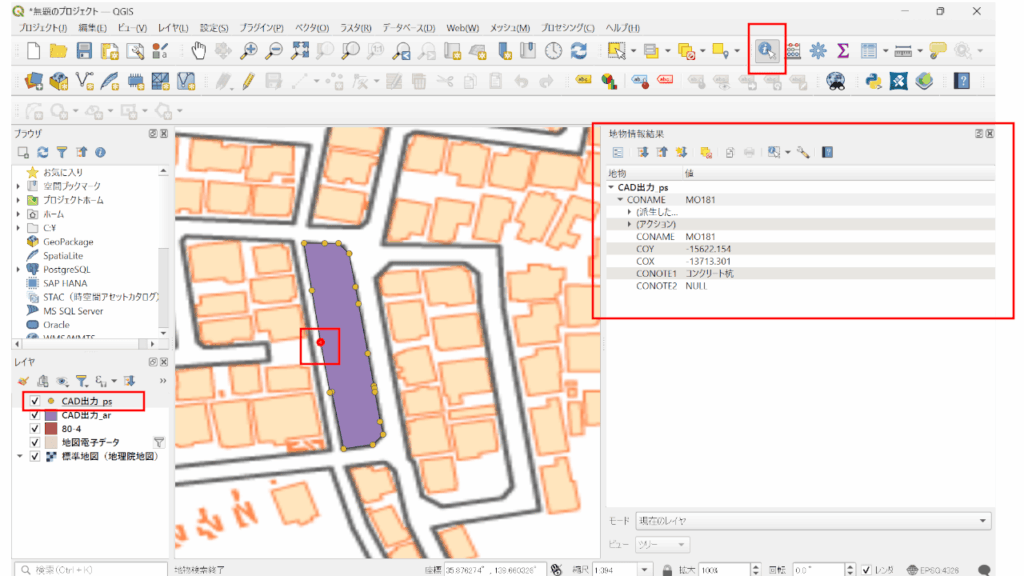

『地物情報を表示』をクリックし、マップキャンパスのポリゴン(地番)データをクリックをすると、右側のパネルの地物情報結果に先ほど測量CADで編集した地番の属性データが表示されます。

『地物情報を表示』をクリックし、マップキャンパスのポリゴン(地番)データをクリックをすると、右側のパネルの地物情報結果に先ほど測量CADで編集した地番の属性データが表示されます。

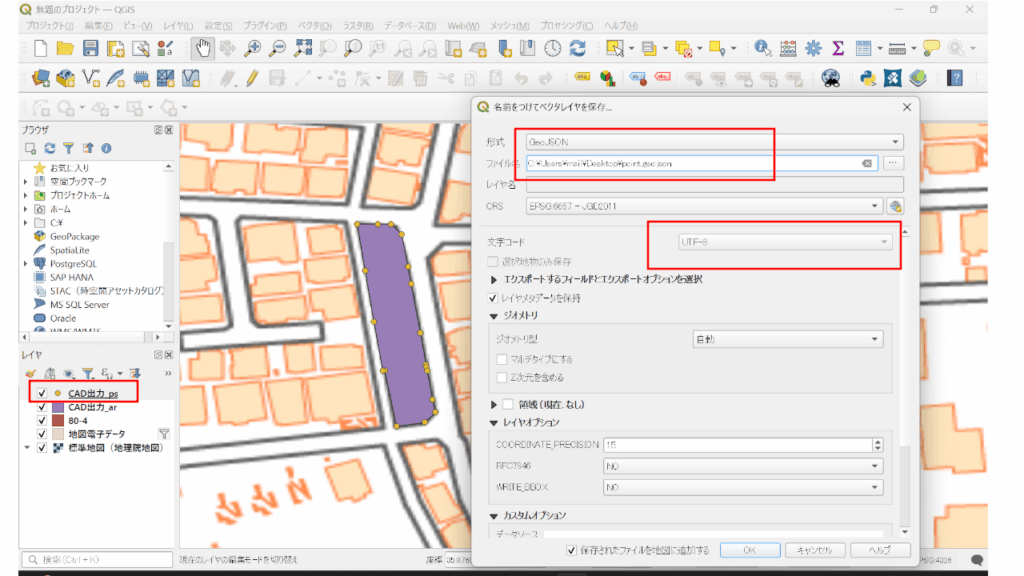

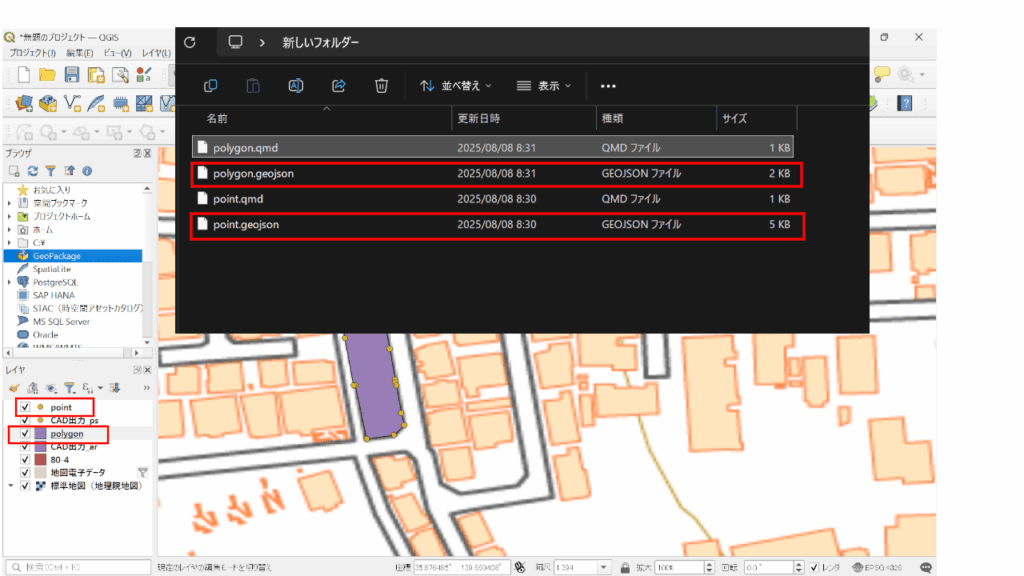

そして、WEB地図等で利用するために、WEB技術と相性がいいGeojsonの形式で、ポイントデータをエクスポート(出力)します。

同様に、ポリゴンデータもエクスポート(出力)します。

保存先のフォルダを確認するとGeojson形式ファイルが作成されています。

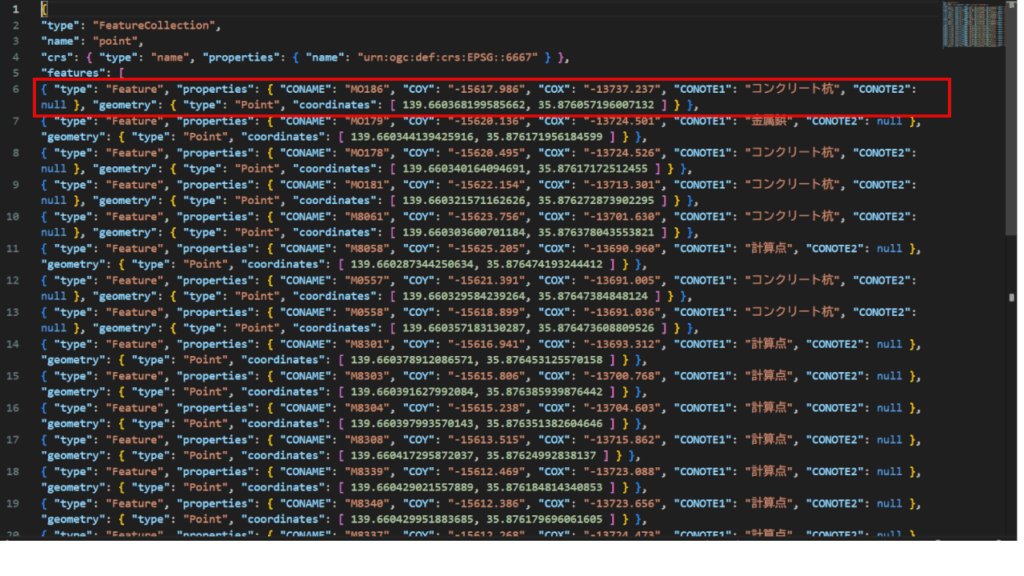

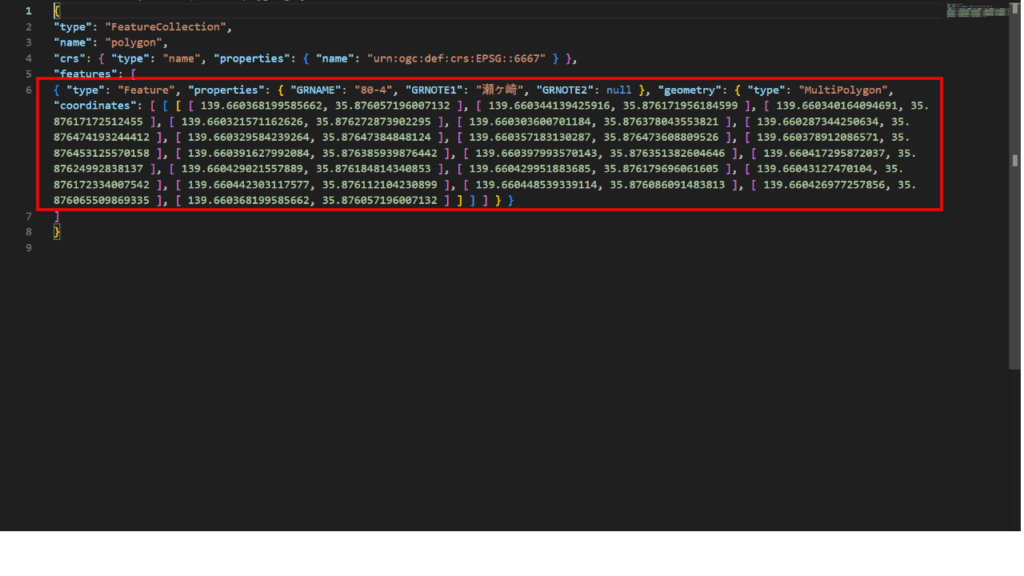

エクスポート(出力)されたGeoJsonのファイル形式について。

Geojsonは、WEB技術と相性がいいため、WEB地図等で利用するためには、Geojsonの形式でファイルを作成します。

バイナリファイルのシェープファイルと違い、テキストファイルのためメモ帳等で開くと、人間が直接意味を読み取ることが出来ることを確認できます。

ポイントのGeojson形式ファイルです。座標について、点名や杭種が属性データとして持っていることが確認できます。

ポリゴンのGeojson形式ファイルです。座標について、点名や杭種が属性データとして持っていることが確認できます。

以上がQGISでの操作でした。

次の回では、エクスポート(出力)したGeojsonファイルを使用して、WEB地図に表示したいと考えています。