GISについて土地家屋調査士業務でどのような活用方法があるか模索してきました。

私のGISの活用方法をご紹介しますので、皆様と実際に手を動かしながら、GISの操作について勉強していきたいと思います。

ハンズオン講座を3回に分けてして、記事にしていきたいと考えています。

第1回目は、土地家屋調査士業界におけるGISの必要性の背景についてと基本知識について記事にしていきたいと考えています。

また、2回目はQGISのハンズオン講座、3回目はWEB地図のハンズオン講座になっていますので、是非すべての記事に目を通してくださるとうれしいです。

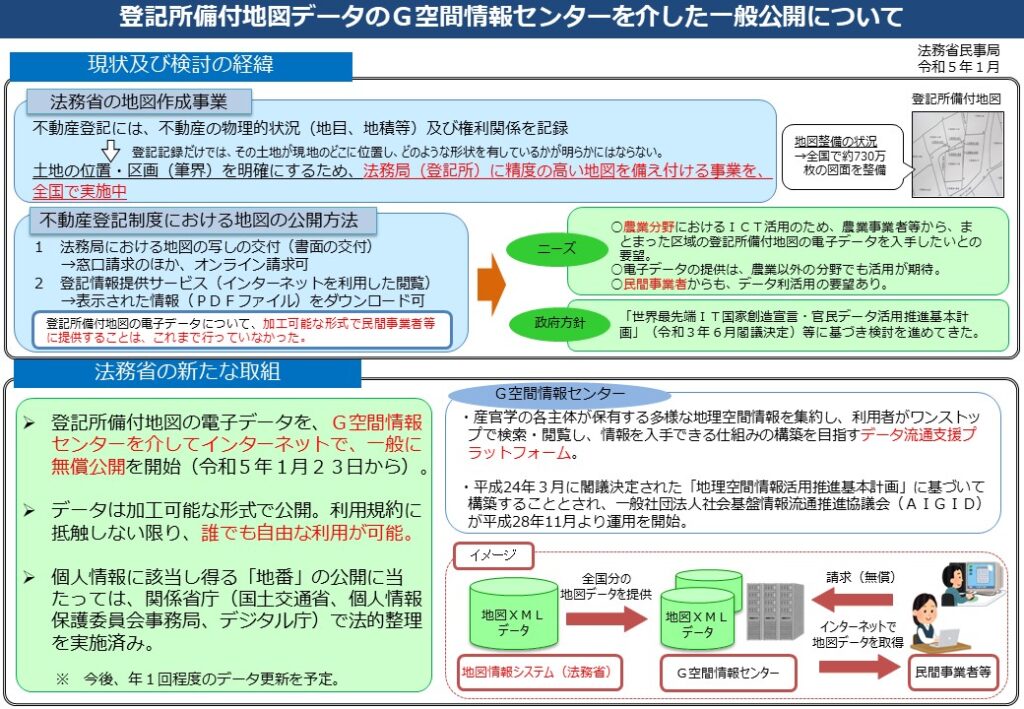

登記所備付地図の電子データの公開と高機能なGISソフトが誰でも手に入れるようになり、土地家屋調査士として何が求められるか?

生活関連・公共サービス関連情報との連携や、都市計画・まちづくり、災害対応などの様々な分野で、地図データがオープンデータとして広く利用されることを期待され、令和5年1月23日に全国の登記所備付地図の電子データがG空間情報センターにて公開されました。

それを受けて、土地家屋調査士として、地図データ等を含むオープンデータの活用に応えなければならない状況になったと考えています。

また、QGISやGoogle Earthなどの高機能なGISソフトが無料で簡単に手に入れられるようになってきたこともあり、一般の方にも地理情報システム(GIS:Geographic Information System)が気軽に扱える状況が整えつつあります。

以上のことから、測量・調査データをGISで活用できるようにし、その活用方法を提案していくことが、これからのオープンデータ化が進む中、土地家屋調査士として求められていくと考えます。

GISについての基礎知識と土地家屋調査士業務での活用方法

GIS:Geographic Information System(地理情報システム)は、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術です。

点(ポイント)、線(ライン)、面(ポリゴン)の位置に関する情報に、列と行の情報である属性データを付与させ、データを可視化・分析するツールといえます。

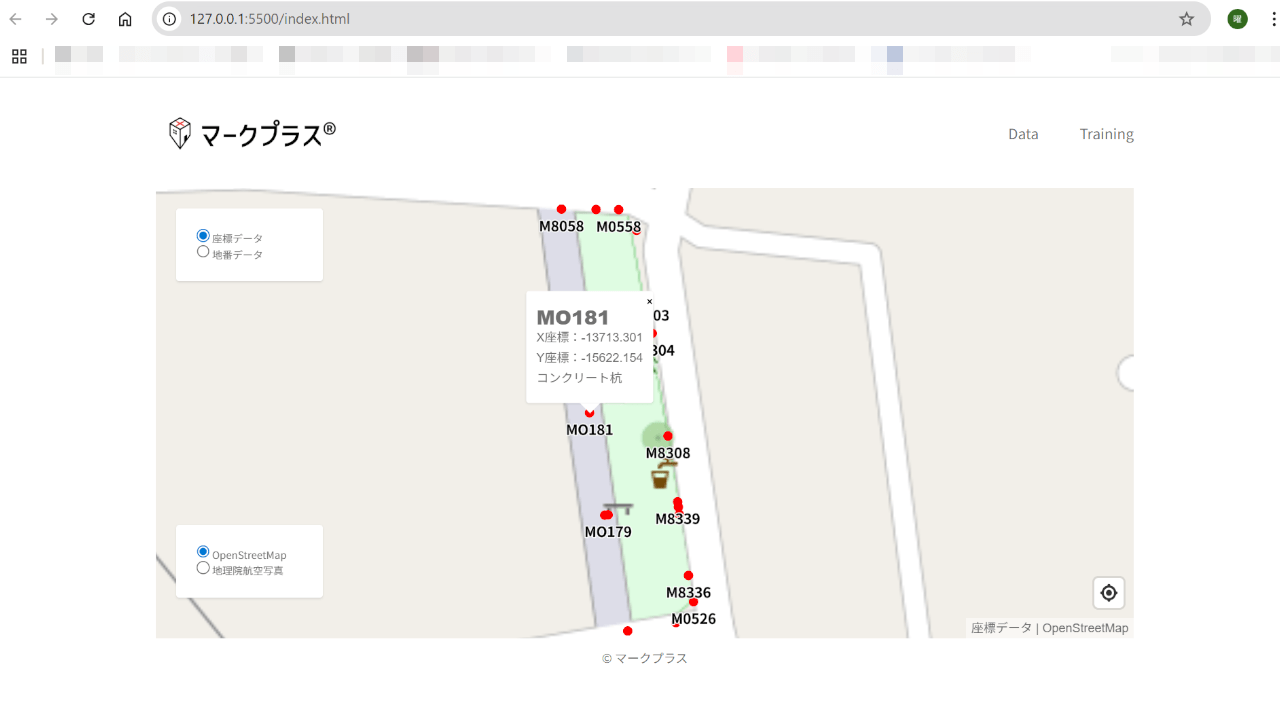

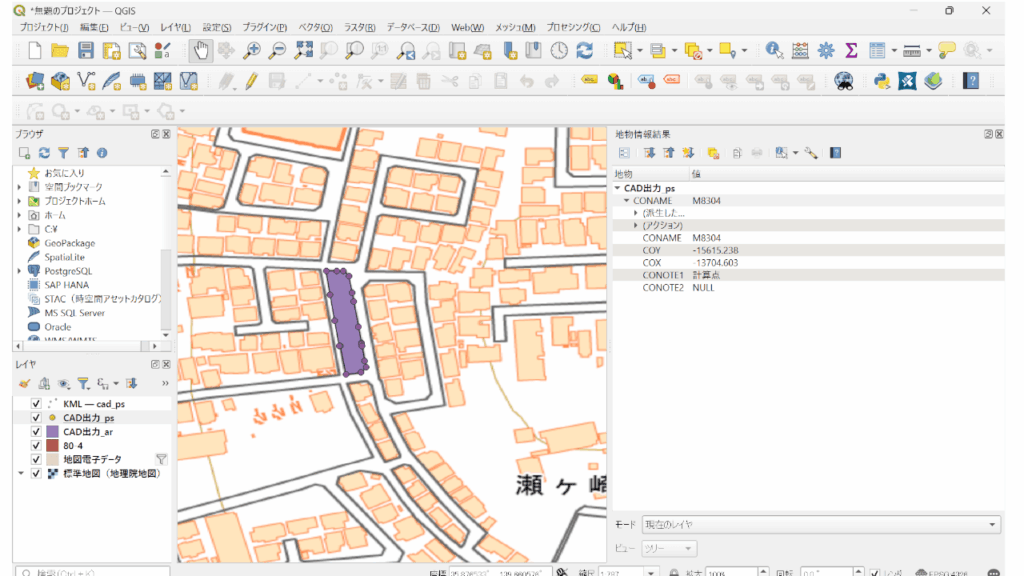

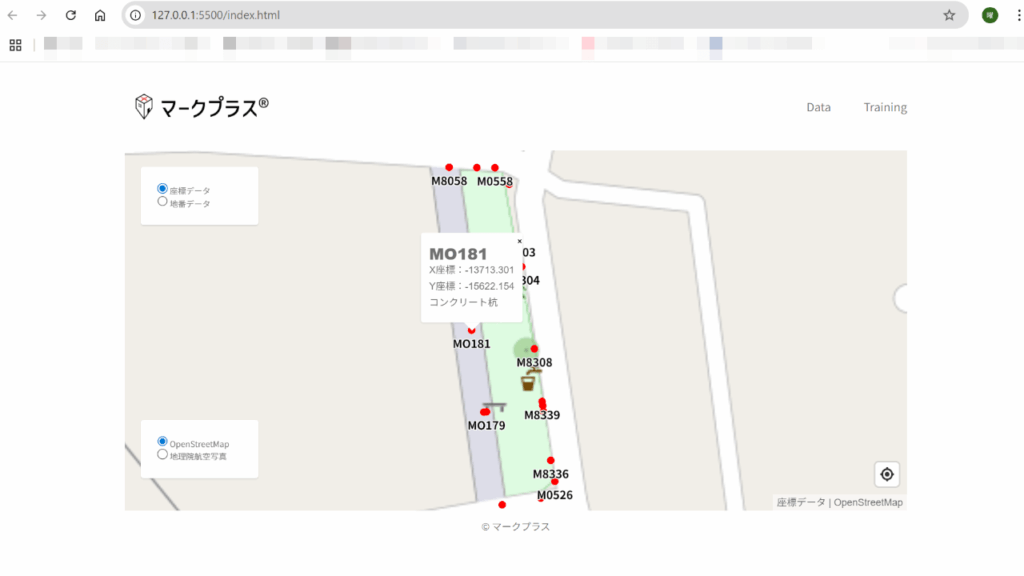

土地家屋調査士業務おいての活用方法として、点(ポイント)である筆界点や、面(ポリゴン)である地積の位置に関する情報について、調査した情報を属性データとして付与し管理することが考えられます。

例えば、点(ポイント)である筆界点(座標データ)に点名、座標値、杭種を属性データとして付したり、また面(ポリゴン)である地積(以下、地積データ)に所在、地番、地目、地積、所有者、所有者住所、その他に立会日や立会者などを属性データとして付し GISで管理し活用することが考えられます。

もっとも、測量CADは以上の位置情報と属性情報を管理しているため、地理情報システム(GIS:Geographic Information System)といえます。

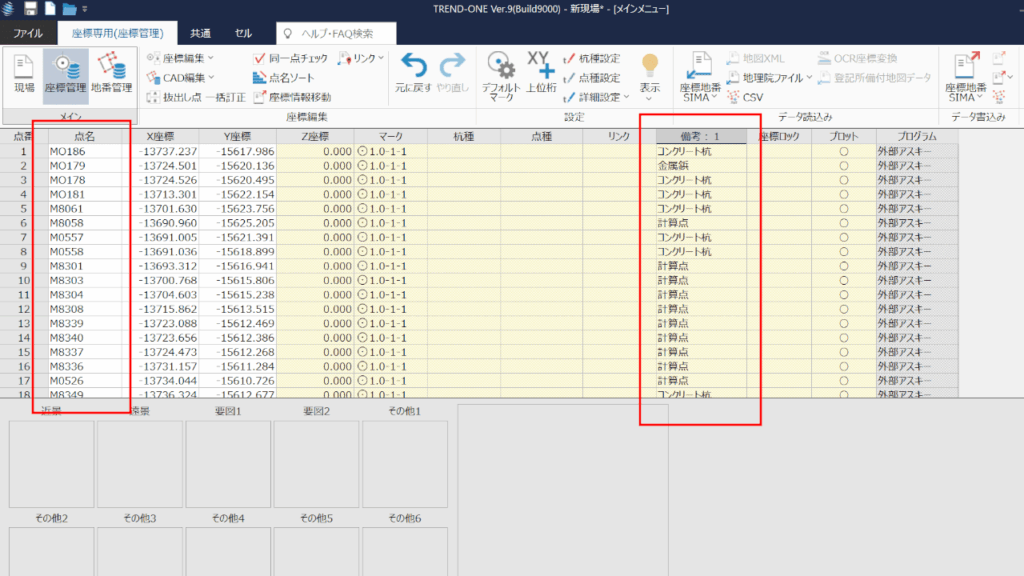

TrendOneの座標管理では、点(ポイント)情報に点名や備考Ⅰに杭種という属性情報を付与され管理されている。

ただ、測量CADは測量計算に特化しているため、地理情報システム(GIS:Geographic Information System)としては限られた編集・分析しかできなきなく、ファイル形式も測量CADで使用することを目的としたものとなっています。

また、測量CADは非常に高価であり、測量技術者以外の者が、それを購入し測量データを活用することは難しいです。

そのため、土地家屋調査士がGISを積極的に活用していくためには、測量で得た位置に関する情報に、調査で得た属性データを付与し、GISに適切なファイル形式で出力する技術と、GISソフトの操作方法の理解が必要になると考えています。

GISのファイル形式について

GISで主に使用されるファイル形式は以下の主に3つです。

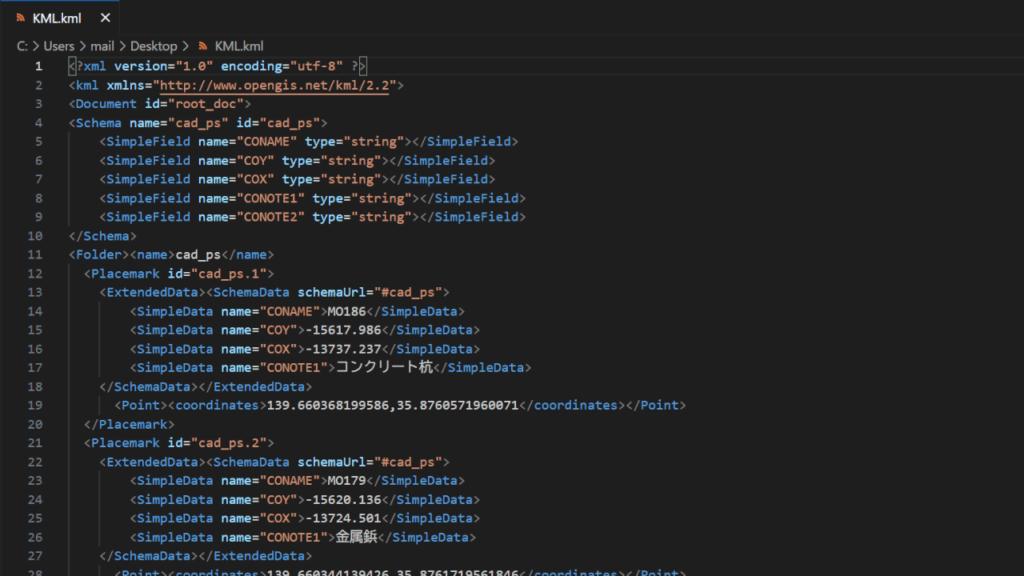

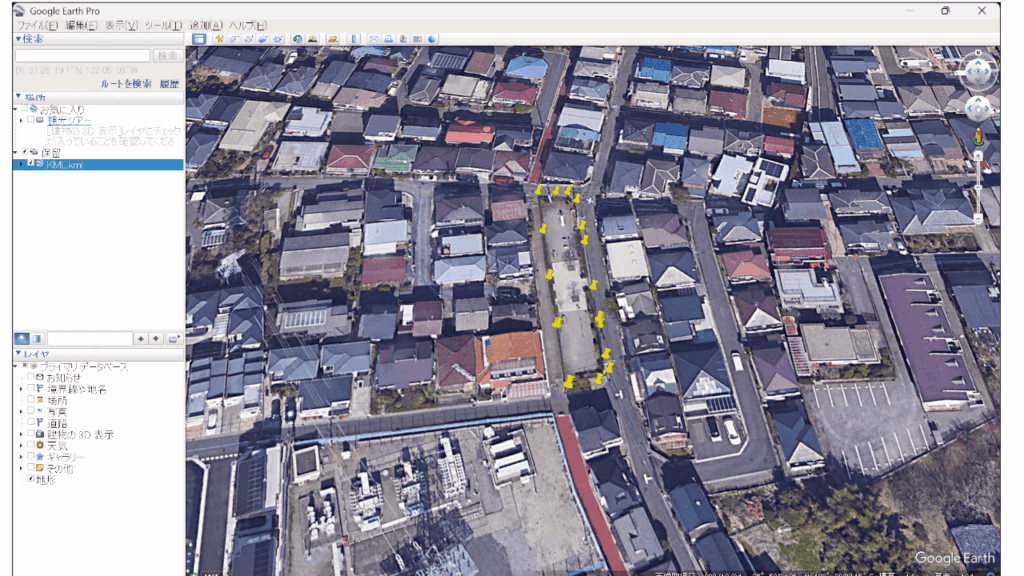

KML(Keyhole Markup Language)

地理データを表示するためのXMLベースのファイル形式です。このファイル形式は、Google EarthやGoogle Mapsなどの地図アプリケーションで、ポイント、ライン、ポリゴンなどの地理フィーチャを表現するために使用されます。(Search Labs | AI による概要)

KML(Keyhole Markup Language)は、テキストファイルになっているため、ファイルをメモ帳等で開けば、見ることが出来ます。

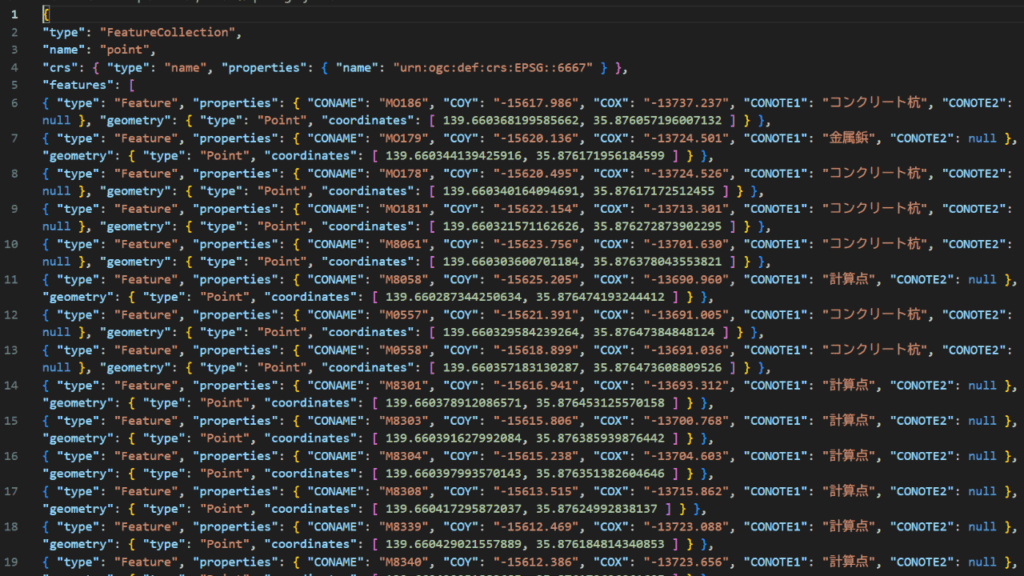

Geojson

地理空間データをJSON形式で表現するためのファイルフォーマットです。点、線、面などの地理的な要素(フィーチャ)と、それらに付随する属性情報をテキスト形式で記述します。Web地図やGISアプリケーションで広く利用されています。(Search Labs | AI による概要)

Geojsonはテキストファイルになっているため、ファイルをメモ帳等で開けば、見ることが出来ます。

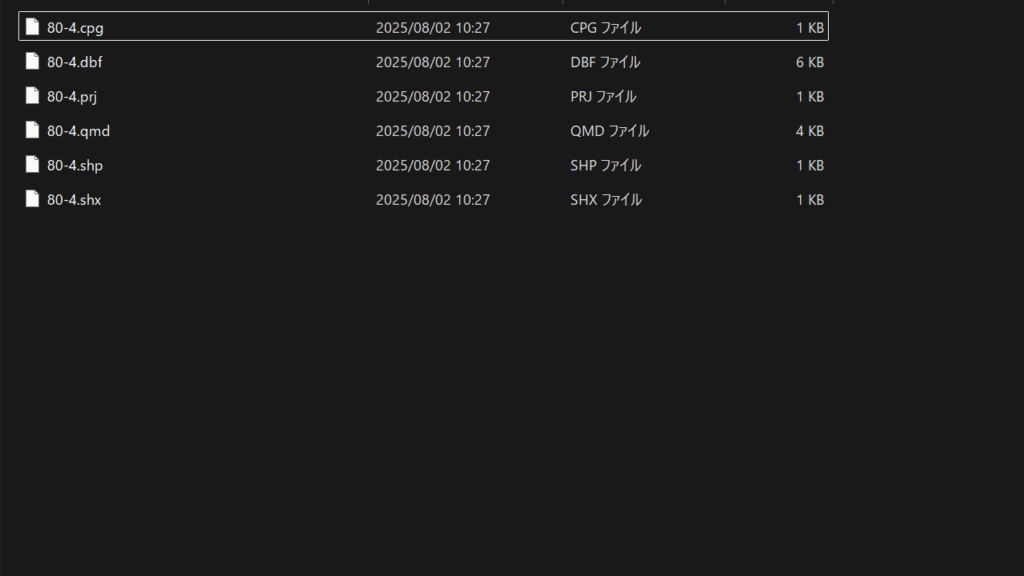

シャープファイル(Shapefile)

GIS(地理情報システム)で使われるベクターデータのファイル形式の一つで、地図上の点、線、面などの形状や、それらの属性情報を格納するために用いられます。複数のファイルで構成されており、それぞれが特定の役割を担っています。(Search Labs | AI による概要)

シャープファイル(Shapefile)はバイナリファイルになっているため、ファイルをメモ帳等で開き見ることは出来ませんが、保存されているフォルダを確認すると複数のファイルで構成されていることを確認できます。

拡張子が.shpのファイルをGISソフトで読み取ることにより、中身を確認することが出来ます。

◇主な構成ファイル(ファイルの拡張子とその概要)

.shp : 図形の情報を格納する主なファイル。(必須)

.shx : 図形のインデックス情報を格納するファイル。(必須)

.dbf : 図形の属性情報を格納するテーブル。(必須)

.prj : 図形の持つ座標系の定義情報を格納するファイル。ArcGIS で使用されます。(推奨)

.sbn および .sbx : 空間インデックスを格納するファイル。空間インデックスを持つと、ArcGIS で空間検索のパフォーマンスを向上させることができます。(推奨)

https://www.esrij.com/gis-guide/esri-dataformat/shapefile 参照

GISソフトについて

QGIS(キュージーアイエス)

QGISとは、無料で利用できるオープンソースの地理情報システム (GIS)ソフトウェアです。地図の作成、編集、分析など、GISに必要な機能を多数備えています。Windows、macOS、Linuxなど、様々なOSで利用可能です。(Search Labs | AI による概要)

Google Earth(グーグルアース)

Google Earth(グーグルアース)とは、Googleが提供する、衛星写真や航空写真をもとにした地球儀のような3D地図ソフトです。世界中のさまざまな場所を、まるで実際にそこを訪れたかのように探索できるのが特徴です。(Search Labs | AI による概要)

WEB地図

ウェブマップとは、インターネット上で地図を公開・共有するための仕組みのことです。WebGIS(Webベースの地理情報システム)の中核をなすもので、地図の表示や操作、データとの連携をWebブラウザ上で行うことができます。(Search Labs | AI による概要)

代表的なものとして、LeafletとMaplibreがあります。

以上、GISについての基本的な知識について記事を書いてきました。

次の記事から実際にGISを使用していこうと思います。